診療・各部門

当科の特色

消化器がんの患者さんに切れ目のない高品質な治療(手術・抗がん剤治療・緩和医療)を提供します。

●消化管がん(食道がん・胃がん・小腸がん・大腸がん)

消化器内科と密に連携し、安全性と根治性を考慮の上、適応のある方は積極的に腹腔鏡下手術を行います。

●肝がん・膵臓がん・胆道がん

肝胆膵高度技能指導医の資格を有する経験豊富(肝切除術1900例、膵頭十二指腸切除術600例など)な医師を中心にチーム医療を行います。

腫瘍の進行度から必要な治療と患者さんの状態から治療方針を決定します。

腹腔鏡手術も積極的に行っています。

患者さんのご希望を尊重して治療を決定します。

●標準的な治療法では対応できないような(1)進行した病態や(2)複雑な背景疾患をお持ちの患者さんの治療方針は、まず消化器内科を含めた他科と最適な治療法について議論します。

●その上で患者さんおよびご家族に病状ならびに治療法について十分な時間をとって説明し、患者さんご自身で治療法を選択していただきます。

傷が小さい腹腔鏡手術も積極的に行っています。

●従来からの開腹手術に加えて、安全性が向上し適応が拡大しています。

(各疾患の解説の項でより具体的に説明しています)

●(1)疑似練習機器(ドライボックス)での反復練習、(2)積極的な外部勉強会への参加により、技能向上と若手医師の教育を行っています。

医師プロフィール

黒川 敏昭

(くろかわ としあき)

部長

1993年 秋田大学卒

■ 専門領域

消化器外科・肝胆膵外科

■ 資格

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会専門医・指導医

消化器がん外科治療認定医

日本肝胆膵外科学会評議員

日本移植学会移植認定医

日本肝臓学会専門医

日本腹部救急医学会認定医

米永 晃子

(よねなが あきこ)

医師

2010年 宮崎大学卒

■ 専門領域

一般外科

■ 資格

日本外科学会外科専門医

マンモグラフィ読影認定医

菊池 真維子

(きくち まいこ)

医師

獨協医科大学卒

■ 専門領域

消化器外科、一般外科

■ 資格

日本外科学会専門医

日本食道学会食道科認定医

日本気管食道学会食道科認定医

日本消化器外科学会専門医

日本消化器内視鏡学会専門医

伊藤 有紗

(いとう ありさ)

医師

日本医科大学卒

■ 専門領域

一般外科

■ 資格

緩和ケア研修会修了

山本 順司

(やまもと じゅんじ)

院長

1981年 東京大学卒

■ 専門領域

肝胆膵外科

■ 資格

日本外科学会専門医、指導医

日本消化器外科学会専門医、指導医

日本肝胆膵外科学会 評議員、高度技能指導医

吉本 賢隆

(よしもと まさたか)

非常勤医師

医学博士

1974年 東京大学卒

■ 専門領域

一般外科・乳腺外科

■ 資格

日本外科学会専門医

日本臨床外科学会評議員

日本乳癌学会専門医・評議員(元総務理事)

日本臨床外科学会評議員

日本消化器外科学会専門医

日本がん治療認定機構暫定教育医

米国臨床癌学会(ASCO)名誉会員

New York Academy of Science Active member

英国腫瘍専門誌Annals of Oncology 査読委員

マンモグラフィー読影認定

小山 広人

(こやま ひろと)

非常勤医師

1980年 東京大学卒

■ 専門領域

一般外科・消化器外科・腹腔鏡下手術

栄養管理緩和ケア

■ 資格

日本外科学会専門医・指導医

日本消化器外科学会認定医

日本静脈経腸栄養学会認定医

マンモグラフィー読影認定医

内痔核四段階注射法実施医

診療する主な疾患の解説

胃がん

2021年には日本全国で112800人(男性76800人、女性36000人)のかたが胃がんと診断されています。また、2021年に診断されたがん988900例(重複があります)の中で、男性で4位、女性で4位、全体では3位となりました(図1)。

胃がんは、胃の壁の内側をおおう粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり、無秩序にふえていくことにより発生します。

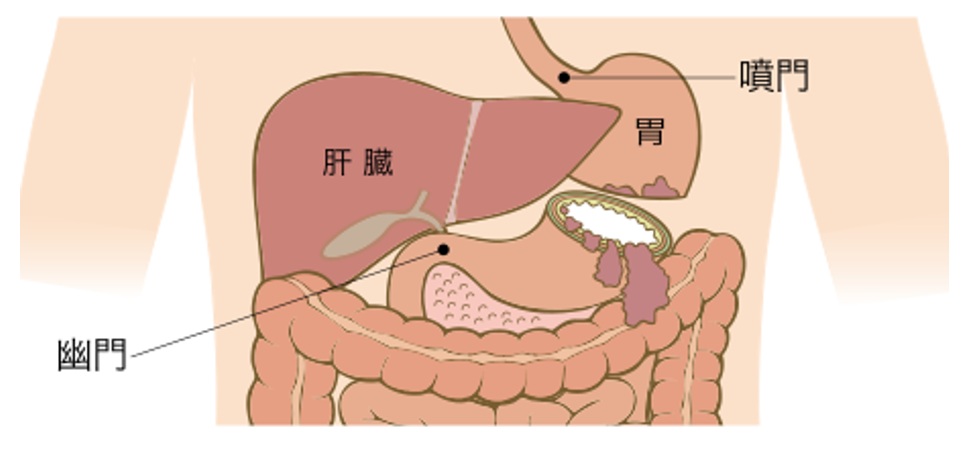

がんが大きくなるにしたがい、徐々に粘膜下層、固有筋層、漿膜へと外側に深く進んでいきます。がんがより深く進むと、胃の外側まで達して、近くにある大腸や膵臓にも広がっていきます(図 2)。

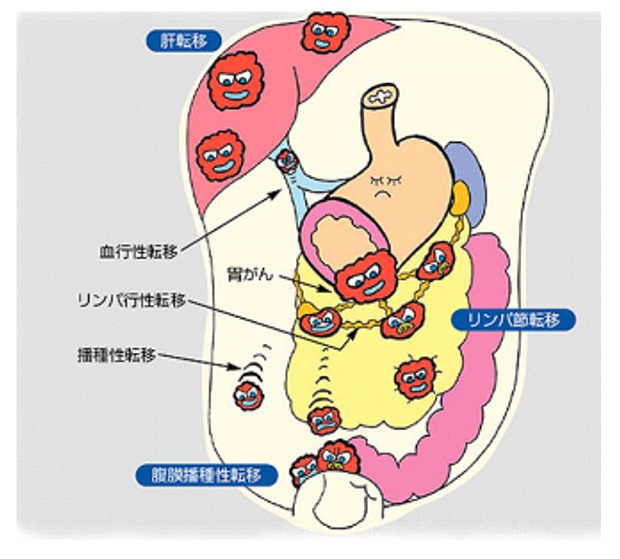

胃がんでは、がん細胞がリンパ液や血液の流れに乗って、離れた臓器でとどまってふえる転移が起こることがあります。また、漿膜の外側を越えて、おなかの中にがん細胞が散らばる腹膜播種が起こることがあります(図3)。

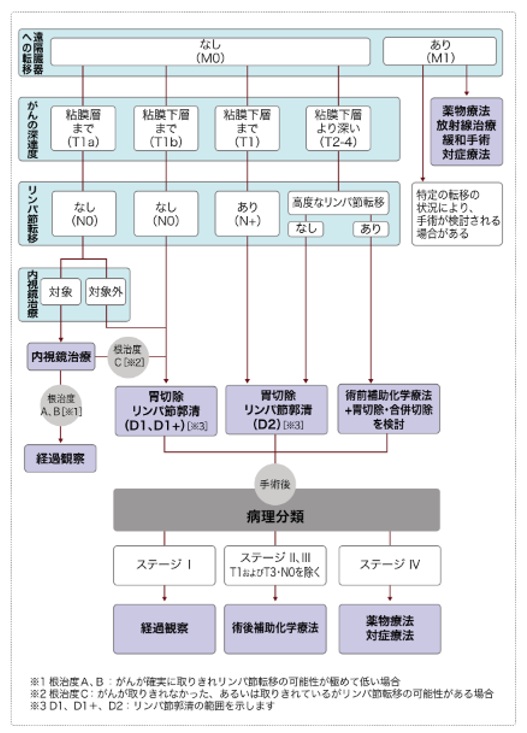

胃がんの治療法には、内視鏡治療、手術、薬物療法などがあります。治療法は、標準治療に基づいて、患者さんの体の状態や年齢、希望なども含めて検討し、担当医と共に決めていきます(図4)。

内視鏡治療(内視鏡的切除)

胃の内側からがんを切除する(切り取る)方法です。がんが粘膜層にとどまっており、原則リンパ節転移の可能性がごく低い早期のがんで、一度に切除できると考えられる場合に行われることがあります。手術と比べると、体に対する負担が少なく、また、がんの切除後も胃が残るため、食生活に対する影響が少ない方法です。ただし、がんが内視鏡治療では取りきれなかった、あるいは取りきれているが、深さが粘膜下層まで達しているなどの理由でリンパ節転移の可能性がある場合は、後日、追加で手術が必要となります。

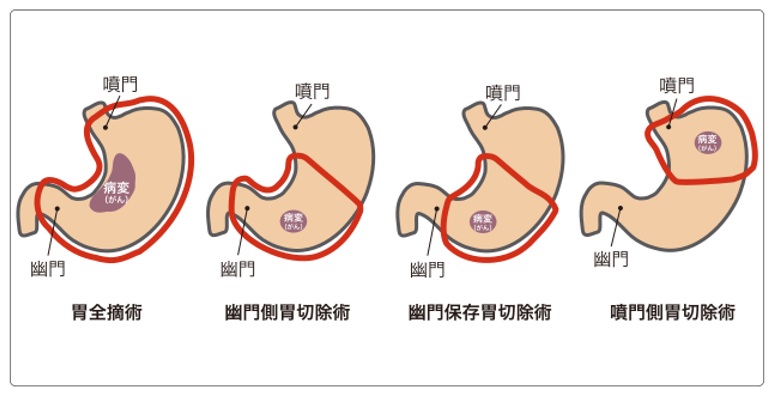

手術

がんの部位や進行度によって切除する範囲が決まり(図5)、周囲のリンパ節とともに切除します(これを郭清といいます)。胃から少し離れたリンパ節まで切除する「D2郭清」が標準術式です。早期がんでは切除する範囲を狭くした「D1またはD1+郭清」を行います。合併症には、縫合不全や膵液漏、腹腔内膿瘍などがあります。

薬物療法(化学療法)

がんの進行度や患者さんの元気さの程度により、さまざまな薬を単独または組み合わせて使います。胃がんの薬物療法に使う薬には、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬そして免疫チェックポイント阻害薬があります。胃がんの薬物療法には、大きく分けて「手術によりがんを取りきることが難しい進行・再発胃がんに対する化学療法」、再発の予防を目的とする「術後補助化学療法」、手術前に行うことでがんを小さくして手術をしやすくしたり、術後の再発を抑えたりすることを目的とする「術前補助化学療法」があります。

当科では、明らかなリンパ節転移のない比較的早期の方に対しては腹腔鏡手術を、進行期の方に対しては必要に応じて術前から抗がん剤治療(術前化学療法)を行うなど、病態に応じた治療をご提案しています。また、進行度に応じて術後に抗がん剤治療を行っています。

最新の全国がんセンター協議会の調査では、5年生存率はI期:96.0%,II期:69.6%,III期:42.3%,IV期:6.2%となっています。

胃穿孔・十二指腸穿孔

H2-ブロッカーやプロトンポンプ阻害剤といった胃酸の分泌をおさえる薬が発達したおかげで、胃潰瘍や十二指腸潰瘍で手術を必要とすることは少なくなりました。それでも,潰瘍が深くなると、胃や十二指腸に穴が開いて消化液がおなかの中に漏れたり(穿孔性腹膜炎)、胃の壁の細い血管が切れて出血したり(消化管出血)することがあります。このような場合には穴を閉じる手術や胃切除術を行います。これらの手術でも腹腔鏡手術を導入しております。

胃潰瘍穿孔、十二指腸潰瘍穿孔には、ヘリコバクターピロリ菌がかかわっていることや消炎鎮痛薬が原因であることがあります。ピロリ菌感染がある場合には、術後にピロリ菌を除菌する治療を行います。

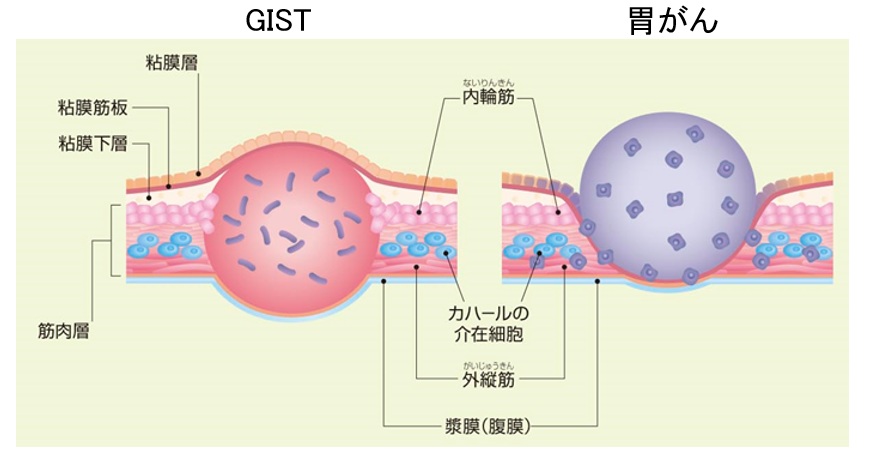

胃GIST

GIST(消化管間質腫瘍)は消化管の壁にできる腫瘍です。いわゆる「がん(癌)」が粘膜上皮から発生するのに対して、GISTは粘膜下の組織が由来の腫瘍です(図6)。GISTの発生する臓器としては胃が60~70%と最も多く、小腸が20~30%、残りは食道、大腸などです。

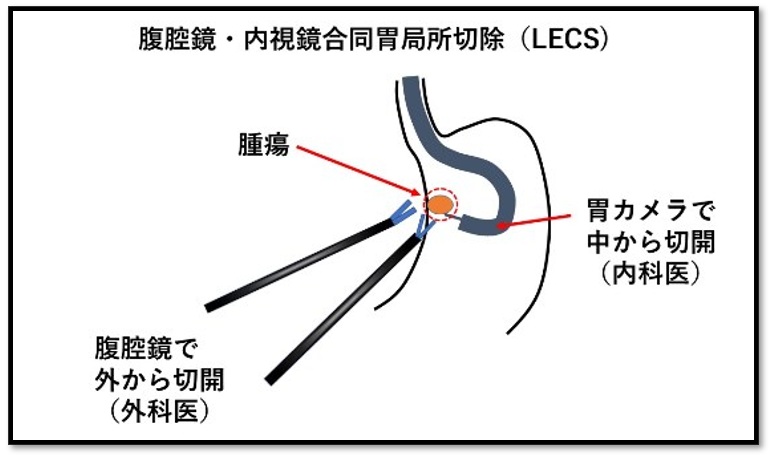

治療は手術による切除が優先されます。がんとちがいリンパ節に転移することが少ないため、局所切除や部分切除が行われます。当科では腹腔鏡下手術を積極的に行っております。さらに、内視鏡で胃の内側から腹腔鏡で胃の外側からの切除を共同で行うLECS(腹腔鏡・内視鏡合同手術;Laparoscopy and Endoscopy Cooperative Surgery)という方法も消化器内科と協力して行っています(図7)。

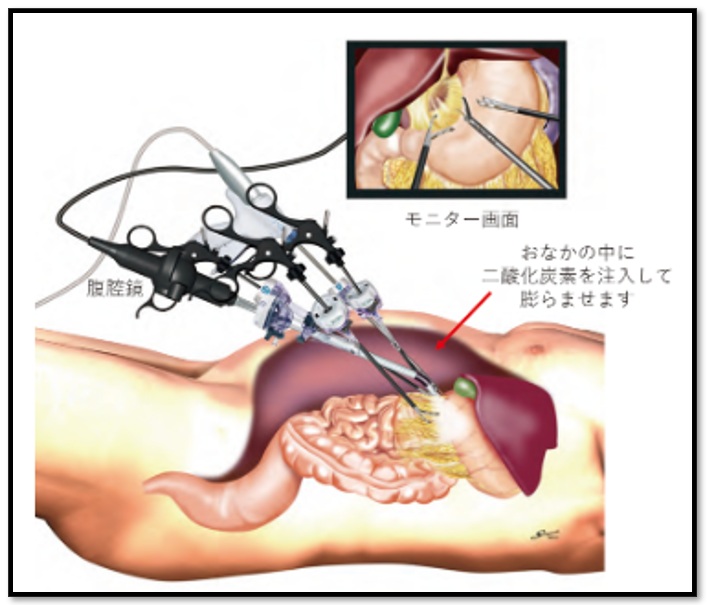

胃の病気に対する腹腔鏡手術

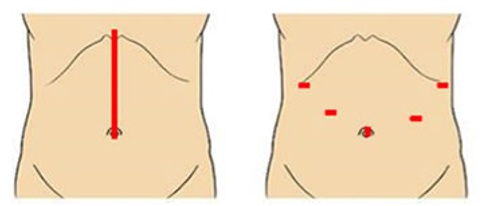

腹腔鏡下胃がん手術はお腹に5から12ミリメートルの小さな穴を5つあけて、細長い手術器械を挿入して行う手術です。1991年に日本で初めて行われ、すでに25年以上の歴史があり、国の健康保険で認められている手技です。ただし、すべての胃がんが対象になるわけではありません。当科ではリンパ節転移を伴わずかつ周辺臓器への浸潤がない場合のみを適応にしています。切除した胃は、おへそに近い傷を3から4センチメートルに広げて取り出します。腹腔鏡下切除の利点としては以下のようなことが挙げられます。

1.拡大した画面でより繊細な切除を行うことができる (図8)

2.傷が小さく目立たないため美容的に優れている(図9)

3.術後の痛みが開腹手術よりも少なく早期回復が可能

4.傷の感染などのトラブルが少ない

5.出血量が少ない

大腸がん

形と働き

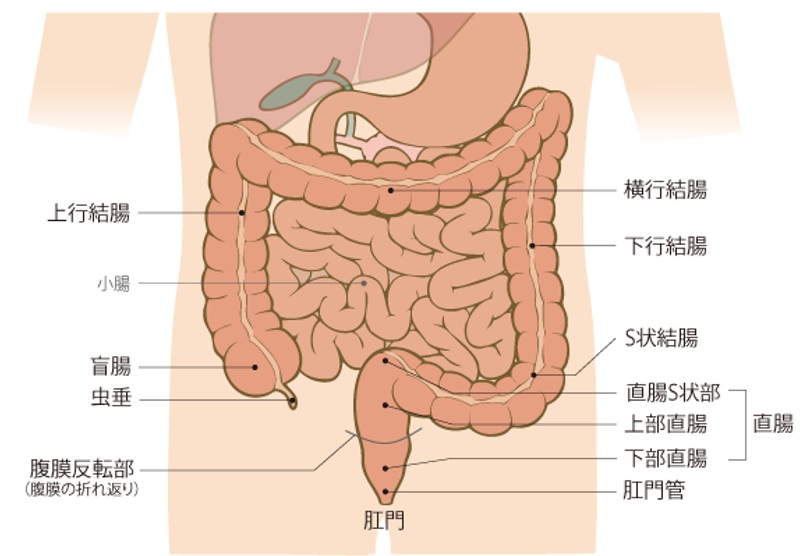

大腸は小腸に続いて、右下腹から腹腔内をクエスチョンマークを描くように、盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸からできています。腸間膜を持っていますが、横行結腸とS状結腸以外はおなかの後ろの壁に固定されています。小腸より太く長さは1.5mくらいです(図10)。

大腸がんは、大腸の粘膜から発生する悪性腫瘍で、腺腫という良性のポリープががん化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するもの(これをde novo癌といいます)があります。

2021年には年間154600人(男性86300人、女性68300人)のかたが大腸癌と診断されています。大腸がんにかかる頻度(罹患率)は、食文化の西洋化などにより増加し、現在、全がん種の中で、男性で2位、女性で2位、全体では1位となりました(図11)。さらに近年は若年者の大腸がんが増加しています。

症状

早期の段階では自覚症状はほとんどなく、進行すると症状が出ることが多くなります。症状としては、血便(便に血が混じる)、下血(腸からの出血により赤または赤黒い便が出る、便の表面に血液が付着する)、下痢と便秘の繰り返し、便が細い、便が残る感じ、おなかが張る、腹痛、貧血、体重減少などがあります。最も頻度が高い血便、下血は痔などの良性の病気でもみられるため、そのままにしておくとがんが進行してから見つかることがあります。がんが進行すると、慢性的な出血による貧血や、腸が狭くなる(狭窄する)ことによる便秘や下痢、おなかが張るなどの症状が出ることがあります。さらに進行すると腸閉塞となり、便は出なくなり、腹痛、嘔吐などの症状が出ます。大腸がんの転移が、肺や肝臓の腫瘤として先に発見されることもあります。

治療

内視鏡治療、手術、薬物療法、放射線治療などがあり、がんの進み具合(病期)、全身状態、年齢、合併するほかの病気などを考慮して決定します。がんが切除できる場合、早期のがんでは内視鏡治療、進行していても局所にとどまっている場合には手術を行い、切除(による効果が期待)できない場合は、薬物療法を中心とした治療を行います。がんがさらに進行している場合は、総合的に治療方法を判断します。

手術

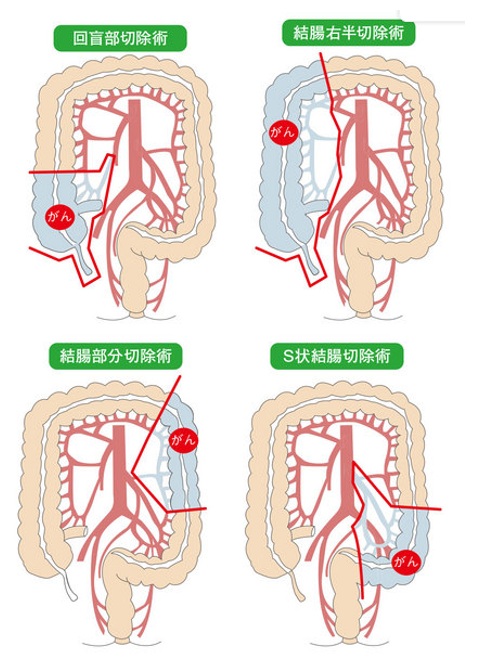

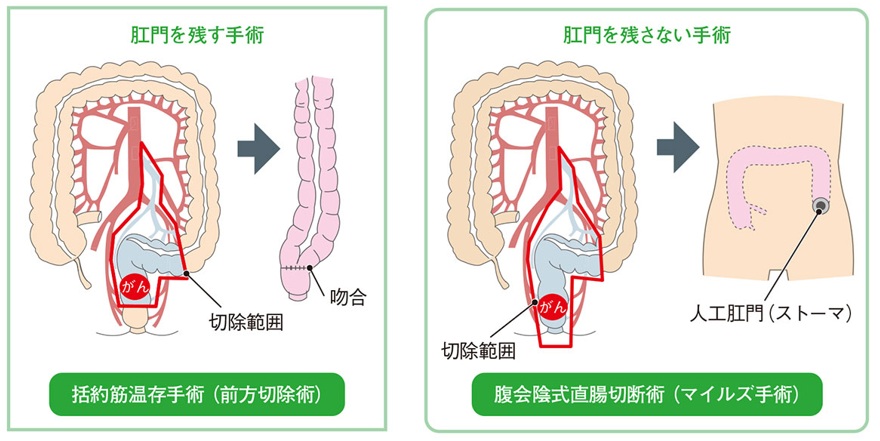

手術では、がんの部分だけでなく、がんが広がっている可能性のある腸管とリンパ節も切除します(図12)。

がんが周囲の臓器にまで及んでいる場合は、可能であればその臓器も一緒に切除します。腸管を切除した後に、残った腸管をつなぎ合わせます。腸管をつなぎ合わせることができない場合や肛門に近い直腸にできたがんの場合には、人工肛門(ストーマ:肛門のかわりとなる便の出口)をおなかに作ります(図13)。

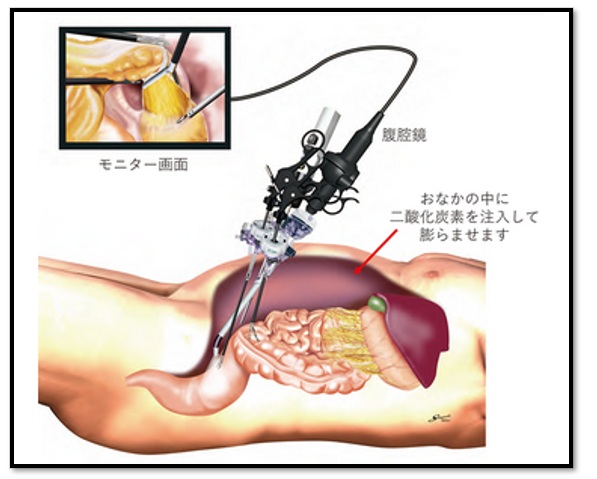

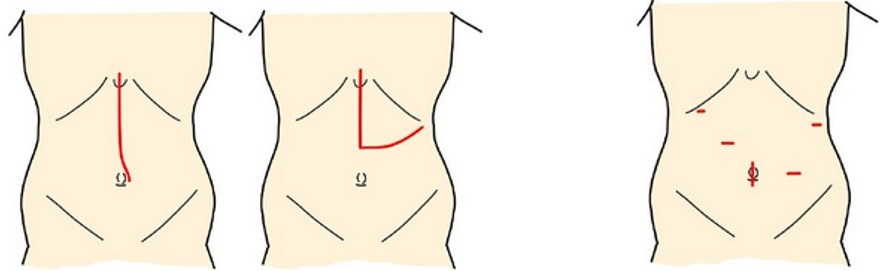

大腸がんに対する腹腔鏡下手術

大腸がんに対しては、腹腔鏡手術が広く適応されるようになってきています。これは大腸がんに対する腹腔鏡下手術は開腹手術と比較して、根治性や生存率が同等であり、安全に施行できることが、臨床試験の結果から証明されたことによります。創(きず)が小さいため手術翌日から離床し、手術後10日程度で退院することができます。(図14)

ただ、以前の手術のため腹腔内が広く癒着していることが想定されるような場合や、腫瘍が大きく他の臓器を巻き込んでいるような場合には、手術の安全性と根治性の点から開腹手術を選択することがあります。

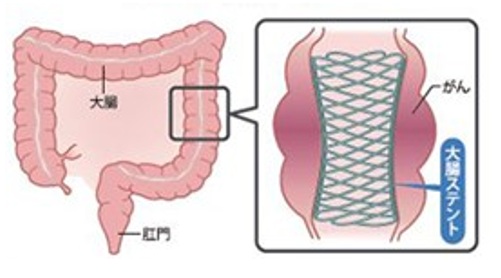

閉塞性大腸がん(大腸がんによる腸閉塞)

がんのために大腸の内腔が狭くなることで便の通りが悪くなり、腹痛や腹部膨満感などの症状のでた大腸がん(いわゆる閉塞性大腸がん)は、そのままの状態でがんを切り取って縫い合わせるとうまくくっつかない(これを縫合不全といいます)ことがあります。そのような場合、従来は1回目の手術で人工肛門をつくってから2回目の手術でがんを切除する、またはがんを切除して腸をつないだところ(吻合部)に便が通らないように人工肛門を作る手術が一般的でした。

当院では、すぐに手術をするのではなく、消化器内科と協力してがんで狭くなったところに内視鏡を用いてチューブ(肛門から入れる場合や口から入れる場合があります)や金属ステントを挿入し、詰まりを解消する=「減圧処置」を行ってから手術でがんを切除する方法をとっています(図15)。これによって、縫合不全が少ない安全な腹腔鏡手術が可能となり、人工肛門が不要となる場合も多く経験します。

(出典)大腸ステント安全手技研究会ホームページ

遠隔転移のある大腸癌

大腸がんは、肝臓や肺などに転移があっても手術でがんを取り切れる場合には、切除により治ったり寿命が延びたりすることがわかっているので、腹腔鏡を含めた手術を検討します。しかしたとえ完全に取りきることができた場合でも転移(リンパ節、肝、肺など)のある場合はがんが再発しやすい事が知られています。そこで化学療法や放射線治療を組み合わせて治療を行います。当院では外科と消化器内科が緊密に連携し情報を共有することで、患者さんにとって最も有効で、体の負担の少ない治療を提供します。

高齢の方や、合併症をお持ちの方に対しても、看護師、栄養士、薬剤師をはじめとするコメディカルスタッフがチームを組んで、患者さんごとに適切な治療を行うことを心がけています。

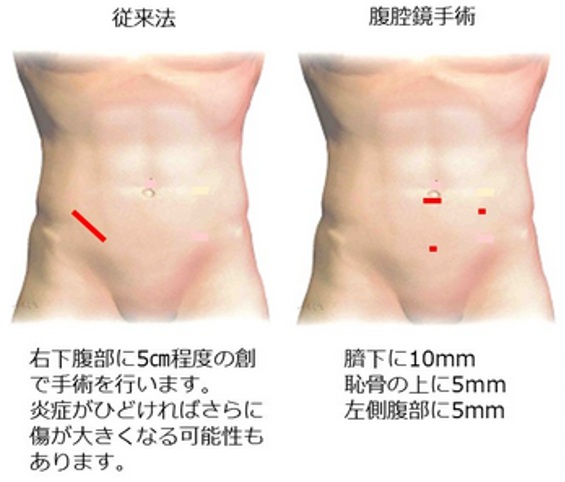

虫垂炎(いわゆる「もうちょう」)、腸閉塞、腸管穿孔

虫垂炎、腸閉塞や腸管穿孔などに対する緊急手術は24時間体制で対応します

当院は東京都の2次救急施設としての役割を担っています。特に、急性虫垂炎、腸閉塞、急性胆嚢炎や腸管穿孔(胃、小腸、大腸に穴が開くこと)といった緊急疾患に対して、緊急手術を中心とした治療を行っています。これらの疾患に対しても腹腔鏡手術を積極的にとりいれています(図16)。

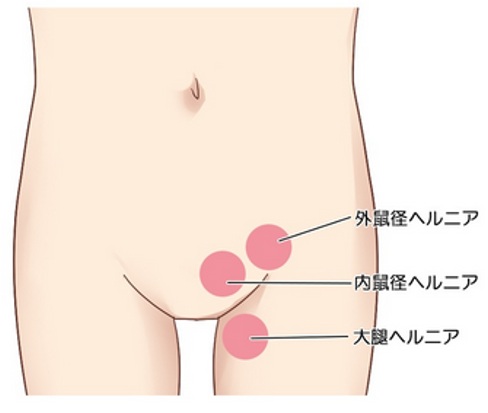

ヘルニア

定義と分類:ヘルニアとは体内の臓器などが、本来あるべき部位から「脱出・突出」した 状態をいいます。腹部のヘルニアは、腹壁の筋膜が弱くなり、その隙間から腹膜や腹膜に包まれた脂肪や腸がとび出してくる病態で、一般的には「脱腸」として知られています。出てくる場所により(1)そけい部ヘルニアと(2)そけい部以外のヘルニアとに分けられます。そけい部ヘルニアは、出てくる部位によりさらに、①外そけいヘルニア、②内そけいヘルニア、③大腿ヘルニアに分類されます(図17)。

①は幼児期に、②は40歳以降の男性に、③は40歳以降の女性に多く見られます。 症状:そけい部ヘルニアでは、立ち上がったり、腹部に力を入れたりすると足の付け根が膨隆し、下腹に引っ張られたような痛みを感じます。 逆に、横になると引っ込んだり、指で押し込むと戻ったりする場合が多いです。放置すると徐々に膨隆が大きくなり、時にとび出した腸が戻らなくなり(陥頓)血行障害を起こし(絞扼)、腹膜炎で緊急手術となることがあります。

大腿ヘルニアは、出口(ヘルニア門といいます)が狭く短いので嵌頓が起こりやすいです。

腹壁瘢痕ヘルニア:手術の傷に沿ってお腹が膨らむ状態です。出口が広いことが多く嵌頓は起こりにくいですが、整容性の面から治療が勧められます。

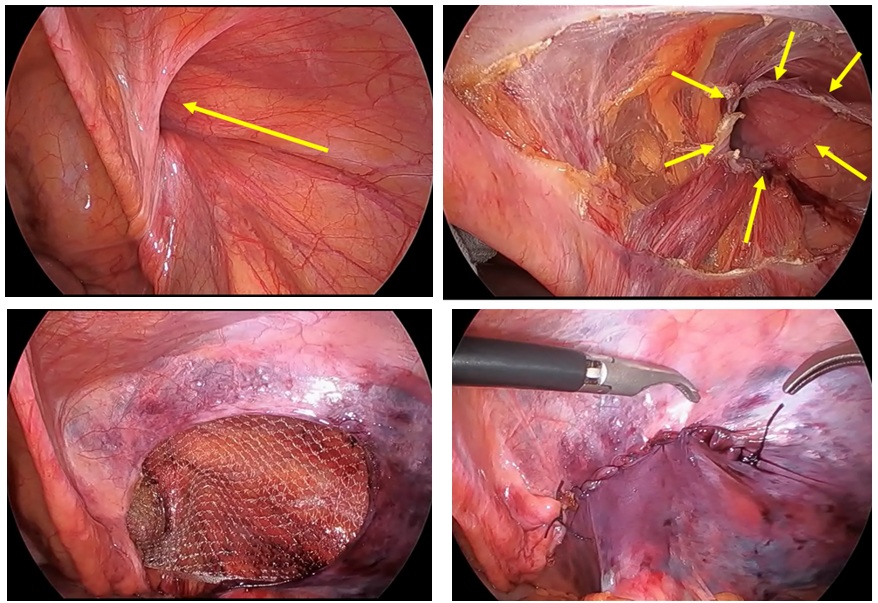

治療に関しては、根本的な治療は手術しかありません。市販されているいわゆるヘルニアバンドなどはおすすめできません。手術の基本はヘルニアのうを結紮することと、腹壁の補強です。補強のために、人工物であるメッシュを使用することがあります。

前方アプローチ法:そけいヘルニアや大腿ヘルニアに対する術式です。メッシュを使用して腹壁の補強を行います。術後数日間で退院可能です。(全身麻酔、腰椎麻酔、局所麻酔)

腹腔鏡下ヘルニア手術:全身麻酔下に腹腔鏡を使用して体内からメッシュを使用して治します(図18)。傷は小さいため、痛みも少なく、術後数日間での退院が可能です。(全身麻酔)

痔(内痔核、痔瘻など)

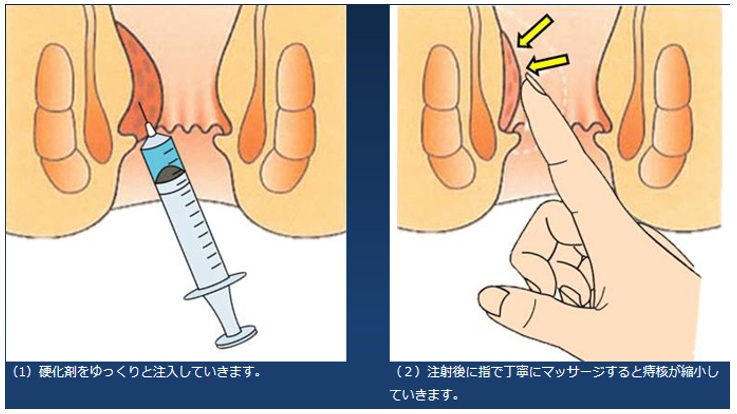

痔、特に内痔核に対して、ALTA(アルタ)療法=内痔核硬化療法を行っています。従来の切除する方法とは異なり、メスを使わない痔の治療法です。内痔核に直接硬化剤(ジオン®)を注射して血管に炎症を起こし、痔をつぶします。痛みを感じることのない粘膜、粘膜下層に注射しますので、治療中は痛みを伴いません。再発の可能性がありますが(再発率は1年で10%)、繰り返して治療することができるのがこの治療法のメリットでもあります(図19)。

「傷口から出血する」、「傷口が痛む」といった患者さんの身体的・精神的な負担が軽減されます。また、社会生活への早期復帰が期待できます。

肝胆膵疾患

肝臓がん

肝臓の形とはたらき

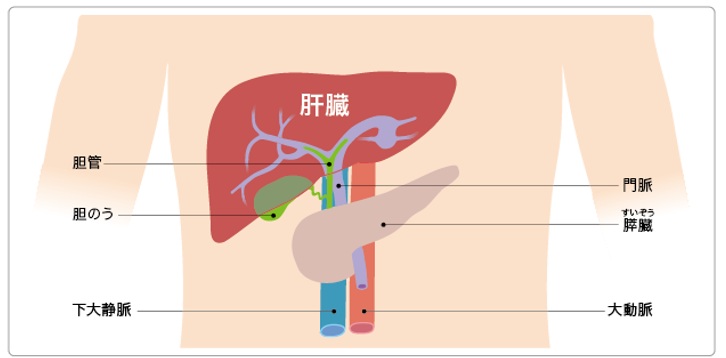

肝臓は腹部の右上にあり(図20)、成人で800~1200gと体内最大の臓器で、たとえ肝臓に病気があってもなかなか症状がでないことから「沈黙の臓器」とも呼ばれています。肝臓の主な役割は、食事から吸収した栄養分を取り込んで体に必要な成分に変えることや体内で作られたり、体外から摂取されたりした有害物質を解毒し、排泄することです。また、脂肪の消化を助ける胆汁も作ります。

肝臓がんの種類

肝臓がんには肝細胞(肝臓の働きを担う)ががん化した肝細胞がんと、胆管細胞(胆汁を通す胆管の上皮)ががん化した肝内胆管がんがあります。頻度は肝細胞がんが圧倒的に多く(全体の90%以上)肝内胆管がんは全体の5%ほどです。

肝細胞がん

従来、肝臓がんができる主な原因はB型やC型のウイルス性肝炎、肝硬変でした。これらのウイルスによって肝細胞の炎症・壊死(えし)と再生が繰り返され、遺伝子変異が積み重なりがんができると考えられています。現在国内にB型肝炎ウイルスに感染している人は130-150万人、C型肝炎ウイルスは150-200万人とされます。しかし近年、抗ウイルス薬の開発によりウイルス性肝炎・肝硬変からできる肝臓がんは急激に少なくなってきています。それに対して、“脂肪肝”から発生する肝細胞がんが増えてきています。脂肪肝は文字通り肝臓に脂肪が多くたまった状態ですが、お酒を飲みすぎたために起こるアルコール性脂肪肝とお酒とは関係なく起こる脂肪肝があります。これを非アルコール性脂肪肝(NAFLナッフル)といい、有病率は10-30%で、日本全体で1000万人以上いるとされています。食生活の変化によりメタボな人が増えてくるにつれて患者数は増えています。NAFLの10-20%が徐々に肝硬変に進行しますが、この肝臓病を「代謝異常関連脂肪肝炎」(MASHマッシュ)といい、有病率は3-5%とされますから今やウイルス性肝障害より多い病気です。最近はこのMASHからできる肝細胞がんが増えてきています。

治療

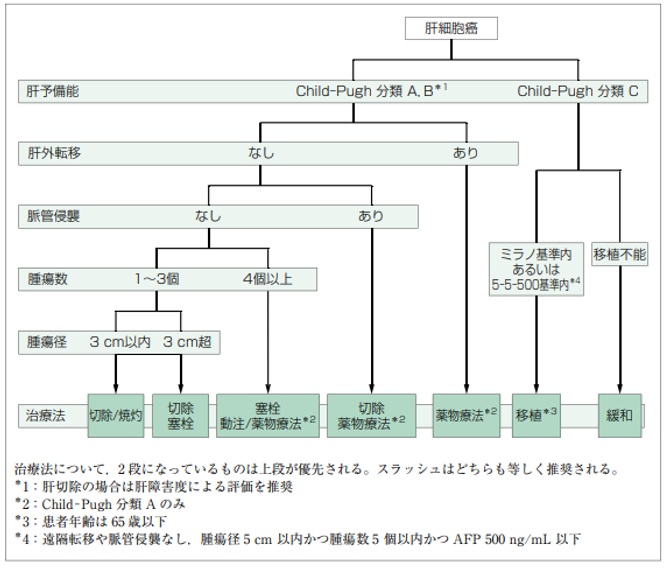

肝臓がんの治療は手術(肝切除)、ラジオ波焼灼療法(RFA)、肝動脈化学塞栓療法(TACE)が中心です。肝臓の状態やがんの進行具合によっては、分子標的薬による薬物療法や、肝移植、放射線治療などを選択します。患者さんの肝臓の持っているちから(肝予備力)、それぞれの治療の長所や短所を鑑みて、個々の患者様に適切な治療を提案していきます(図21)。

手術

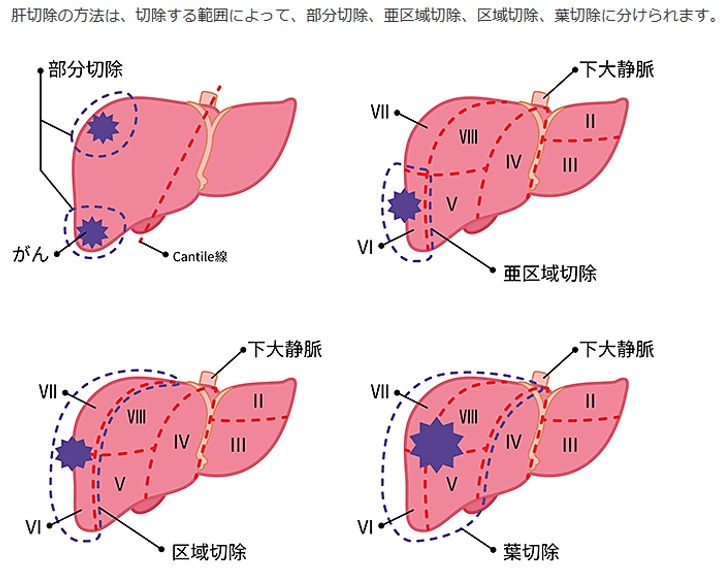

肝臓は正常では、全体の3分の2を切除されても残りの3分の1で体から要求される仕事を十分にこなすことができる余力(予備能)を持っています。肝切除術には切除する部位や範囲によっていろいろな術式があります。例えば、区域切除や左肝切除では肝臓の約1/3程度、亜区域切除では肝臓の約1/6の切除になります(図22)

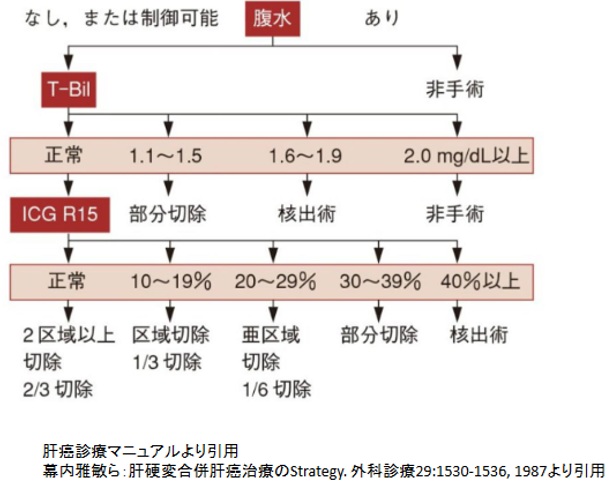

腫瘍の場所や個数、大きさ、肝臓の機能によって切除する範囲を決定します。しかし、腫瘍などの病気を持っている肝臓は、肝炎ウイルスやアルコール、脂肪などが原因で炎症(肝炎)を起こし、肝硬変(肝臓が線維で硬くなった状態)になっていることも少なくありません。そのような肝臓は予備能が少なくなっているので、過度に切除すると肝不全(生命を維持するための肝臓のはたらきが不十分で致命的になる状態)のリスクがでてきます。ですから、がんを根治ししかも安全に手術をするために必要で十分な切除範囲を設定することが必須となります。手術術式の決定には手術前にICG検査(青い色素を注射して肝機能・肝予備力を調べる検査)の結果や腹水の有無、採血でのビリルビンの値を参考にしています(図23)。

肝内胆管がん

発生

肝臓内の細い胆管の細胞ががん化したもので、頻度は肝細胞がんの50分の1程度ですが、全世界的に増加しています。肝細胞がんと異なり、正常な肝臓に発生することが多いのですが、傷んだ肝臓にも発生します。肝細胞がんが肝臓内に多発(一度にいくつかの場所で発生)することが少なくないのに対して、肝内胆管がんは基本的に一か所から起こり、肝臓内で転移を起こすことで多発となります。進行すると肝臓に関係が深いリンパ節や遠くの臓器(肺、骨など)に転移を起こしたり、おなかの中(腹腔)に種が撒かれたように広がったりする(腹膜播種)ことも珍しくありません。正常の肝臓に発生するので、進行した状態で偶然に見つかることが多い病気です。

治療

肝臓の中にとどまっている場合には、外科切除が第一選択となります。手術では腫瘍を完全に除去するための肝切除に加えて、転移が起こる可能性があるリンパ節を摘除することがあります。リンパ節や遠くの臓器に転移がみられる場合には化学療法(抗がん剤による治療)が適用されます。肝細胞がんと違って、ラジオ波焼灼療法(RFA)や肝動脈化学塞栓療法(TACE)が適応されることは稀です。RFAは3㎝以下の小さな腫瘍に適応となることが多いですが、正常の肝臓にできるので3cmより大きく発見されることが多いことや、切除が極めて安全に低侵襲に行われることと、腫瘍内の血管が少ないので、動脈を詰めることによる治療効果が乏しいからです。従来の治療ができない場合にも、遺伝子検査の結果によっては有効な薬剤が保険適応になっています。

胆道がん

胆道の形とはたらき

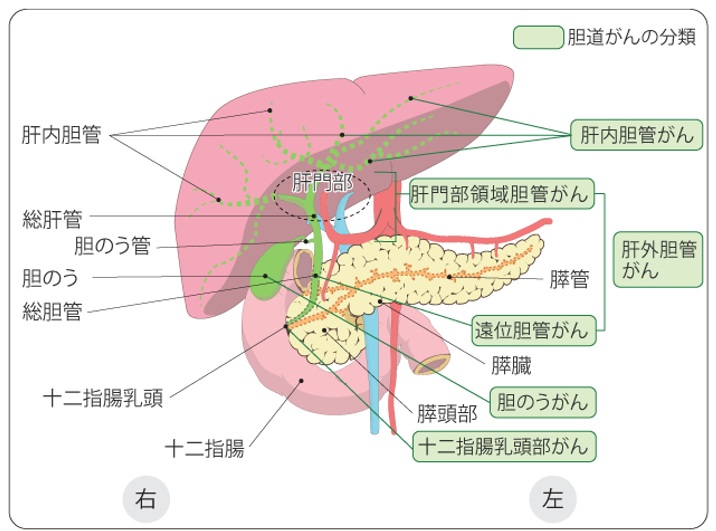

胆管(すなわち胆汁の通り道)は木の枝のように肝臓の中に張り巡らされた細い管として始まり、合流しながら次第に太くなって総肝管、総胆管となり、最終的に膵管と合流して十二指腸につながります。胆道は大きく、胆管、胆嚢、十二指腸乳頭という3か所の部分にわかれます(図24)。胆道は肝臓でつくられる胆汁(という消化液)を腸に送る働きをしています。胆汁は黄褐色でアルカリ性の液体で、肝細胞で絶えずつくられ、総肝管を通って一部が胆のうで濃縮されます。食事時に胆のうが収縮し、総胆管から十二指腸に排出されます。胆汁の中の胆汁酸という成分は、脂肪が小腸から吸収されやすく変化させる働きがあり、脂肪に溶けやすいビタミンなどの吸収を促進します。

胆道がん

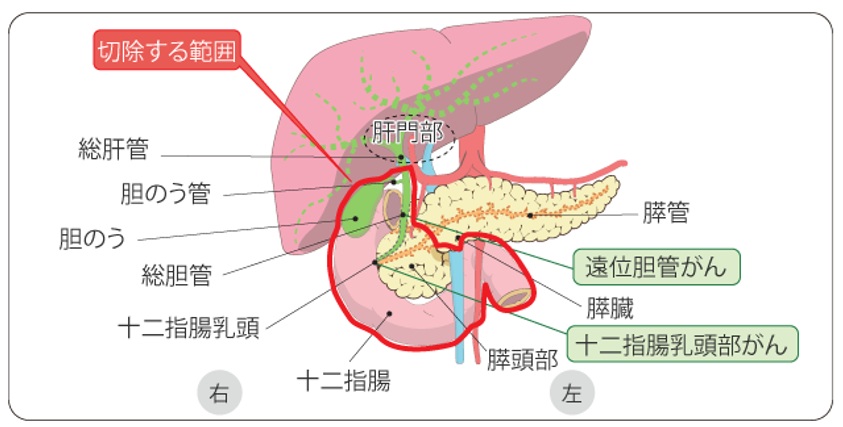

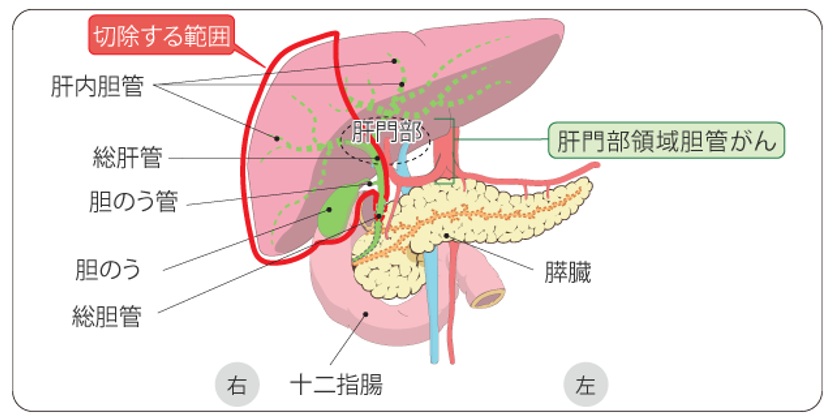

胆道にできるがんの総称で、発生した部位によって肝内胆管がん、肝外胆管がん(肝門部領域胆管癌、遠位胆管がん)に分類されます(図24)。肝内胆管がんは原発性肝がんに分類され、前章で解説しました。

膵胆管合流異常(生まれつき持っている奇形の一種)などが胆道がんを発生するリスクを高めることがわかっています。また以前話題になった、印刷工場で使用されることがある化学物質への高濃度曝露が胆管がんを発生するリスクを高めると考えられています。また、潰瘍性大腸炎に合併する硬化性胆管炎も胆管がんを発生するリスクが高いとわれていますが、その他の胆道がんについては、危険因子はわかっていません。

肝外胆管は正常で7-11mmの太さで、腫瘍ができると詰まって症状がでてしまうことが多いため、肝外胆管がんはおおきな塊をつくることは稀です。胆嚢がんはふくろの内側にポリープ上に発育するものから、外に向かって浸潤性に大きな塊をつくるものまでさまざまな育ち方をする腫瘍です。

症状

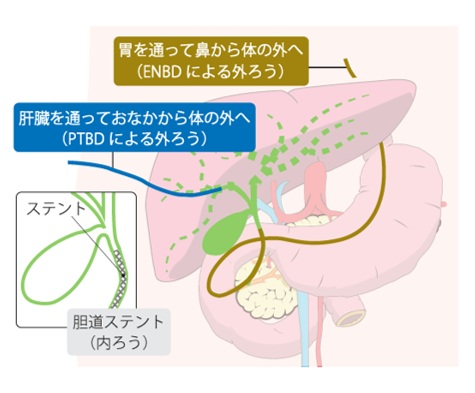

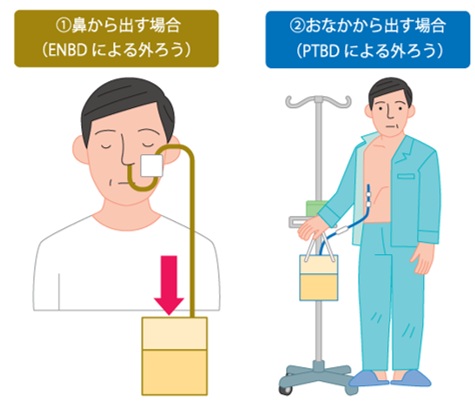

黄疸(皮膚や白目が黄色くなり、尿の色が濃くなる):胆管ががんによって詰まってしまうことで、胆汁が流れなくなり、ビリルビンという黄色い色素が血液の中に逆流することによって起こります(閉塞性黄疸)。胆汁の流れが滞った状態は肝臓の機能が低下しているので、とどこおった胆汁を通すための処置(胆道ドレナージ)が必要となります(図25)。

治療

胆道がんの治療は、手術、薬物療法、放射線治療が中心となりますが、手術が最も有効であると考えられています。そのため、まず手術できるかどうかを検討します。手術はがんによって狭くなった胆管を取り除くことを目的に行いますが、できる場所によって術式は変わります。胆管といっしょに膵臓や十二指腸を切除(膵頭十二指腸切除)(図26)したり、肝臓を一緒に切除したりします(図27)。

手術ができない場合には薬物療法を中心とした治療を行いますが、胆汁の通り道を確保して肝機能を回復させるために、ステントと言われる管を留置することがあります。

膵臓がん

形とはたらき

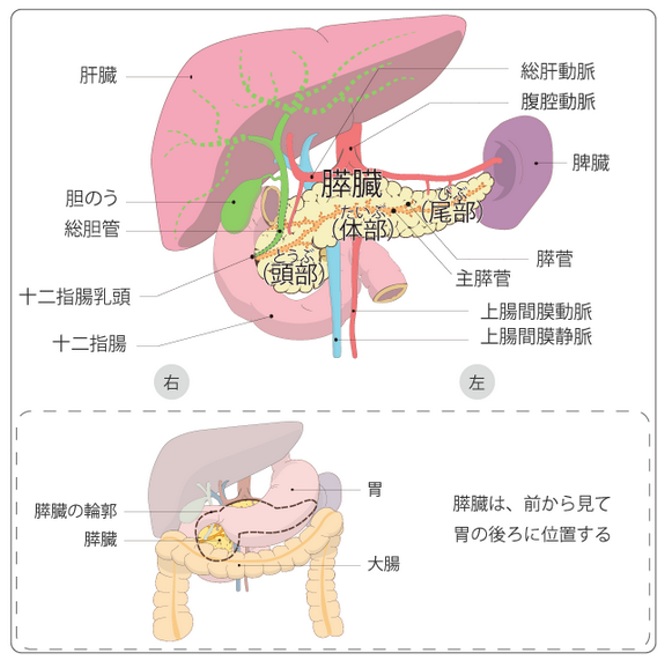

膵臓は胃の後ろで大動脈の前にあり、ステッキのような形をしています(図28)。ステッキのハンドル(グリップ)にあたる部分が膵頭部、支柱(シャフト)は体部と尾部です。シャフトの先端は脾臓に近接しています。消化液である膵液を分泌する外分泌機能と、インスリンなどのホルモンを分泌する内分泌機能の2つの役割があります。膵管は尾部から頭部を経て乳頭部まで走る主膵管とそれに合流する分枝膵管でできており、膵臓の細胞が作った消化液である膵液を十二指腸まで送ります。膵液はアルカリ性で1日1リットル近く分泌され、炭水化物、タンパク質、脂質などを分解する消化酵素を含んでいます。ランゲルハンス氏島は膵臓の中に10~100万個あり、全体の2%程度の体積ですが、血糖のコントロールなど生命にとって不可欠な機能を担っています。その一つがインスリンで、この量が減ったり、インスリンに対する反応が悪くなったりした状態が糖尿病です。

膵腫瘍

膵臓の腫瘍の多くは膵管の細胞から発生します。その他に膵管内乳頭粘液性腫瘍や神経内分泌腫瘍などがありますが、ここでは発生頻度の高い膵管がん(膵がんといった場合はこれを指すことが多い)について説明します。

発生

血縁のある家族に膵臓がんになった人がいること、糖尿病、慢性膵炎、喫煙、肥満などが発生リスクを高めることが分かっています。

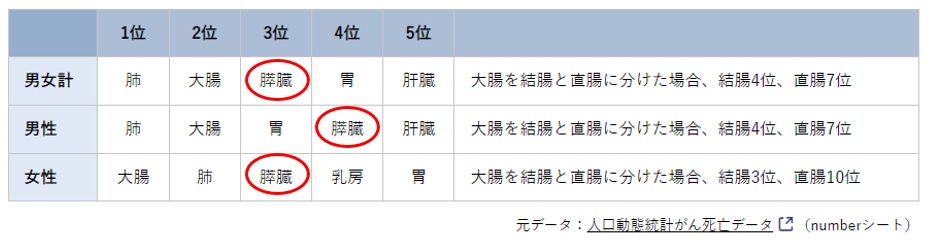

診断

膵臓はがんが発生しても症状がでにくく、早期の発見は簡単ではありません。がん部位別の死亡順位では第4位で、年々増加傾向にあります(図29)。近年、医学の進歩によりがん全体の5年生存率は60%を超える時代となりましたが、膵がんについては未だ10%に満たず、難治がんの代表です。最近の報告では、膵がんが見つかる1年半~3年くらい前から、血糖が上昇したり、体温が上がったり、体重や脂肪が減ったりすることがわかってきました。進行がんになる前に膵臓のかたちが変わることがあることも報告されており、精度の高いCTやMRIを行って早期に発見できることもあります。進行すると腹痛、食欲不振、腹部膨満感、黄疸、体重減少、腰や背中の痛みが起こります。ときに、急な糖尿病の発症や悪化がみられることがあり、膵臓がんを見つけるきっかけになります。

治療

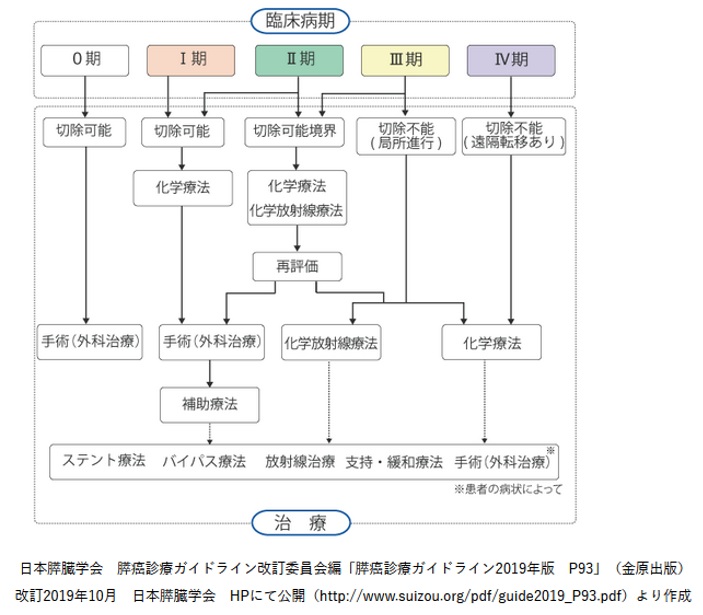

膵臓がんの治療には手術、薬物療法、放射線治療があります。がんが切除できる場合でも、手術に薬物療法を組み合わせた治療が一般的になってきました。それは、日本や海外での臨床試験で、手術単独治療より手術に薬物治療を組み合わせた治療のほうが、再発が少なく患者さんの寿命を延ばすことが証明されたからです。切除できない場合には、薬物療法や放射線治療を組み合わせた治療を行います(図30)。

腫瘍の広がりや転移によって切除可能膵がん、切除可能境界型膵がん、切除不能膵がんに分類されます。腫瘍の場所によって切除する範囲は変わります。切除可能膵癌に対しては、手術の前に8週間ぐらい抗癌剤治療(術前化学療法)をした後に切除を行います。術前化学療法を行ったほうが予後がよい(再発をおさえ生存期間を延ばす)ことが証明されています。切除境界型膵癌に対しても術前化学療法を行い、反応をみながら切除の時期を決定します。切除不能膵がんは、(1)遠隔転移のために切除不能な場合と(2)局所進行のために切除不能な膵癌がありますが、後者に対しては、抗がん剤治療(±放射線療法)を行い、切除の可能性を追求します(図30)。

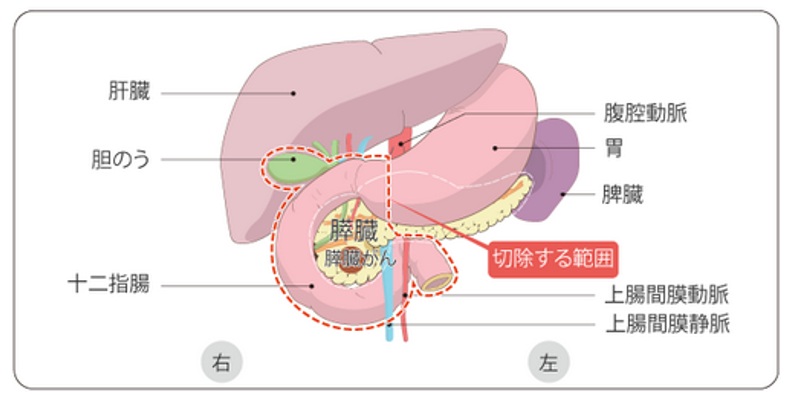

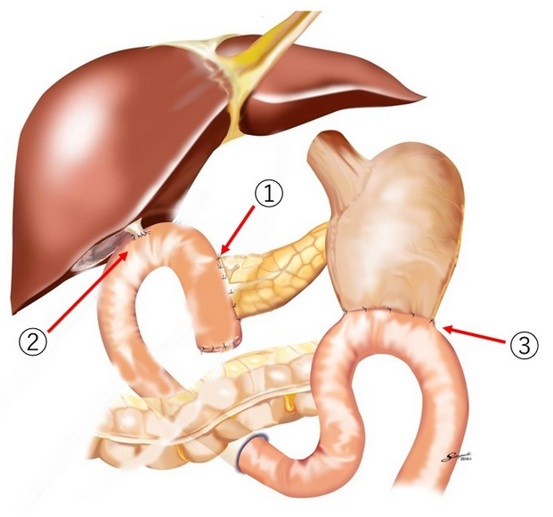

膵頭部を中心にがんがある場合、十二指腸、胆管、胆のうを含めて膵頭部を切除します(膵頭十二指腸切除術)(図31)。

がんが胃の近くにある場合は胃の一部を、がんが血管を巻き込んでいる疑いがある場合は血管の一部も切除します。切除後は、残った膵臓を小腸につなぎ合わせ、膵液が小腸に流れるようにします。同様に、胆管と小腸、胃と小腸もつなぎ合わせます(図32)。

①膵-空腸吻合 ②胆管-空腸吻合 ③胃-空腸吻合

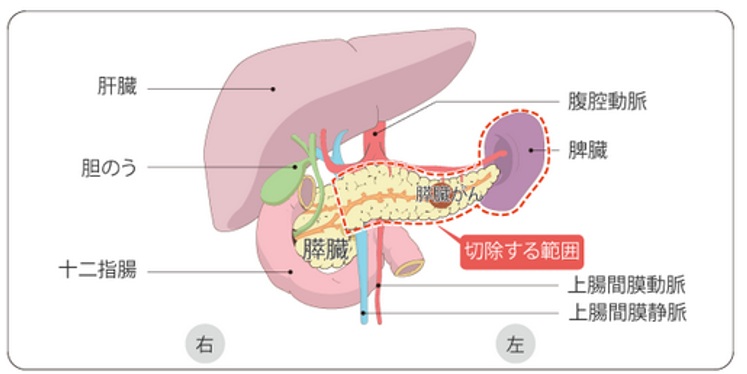

膵体尾部のがんの場合、膵臓の体部と尾部と脾臓を摘出します(図33)。消化管は切除しないので、消化管同士をつなぎ合わせる再建手術は必要ありません。

がんが膵臓全体に及ぶ場合は、膵臓をすべて摘出します。膵臓をすべて摘出することによって膵臓の機能が失われることになります。例えば、膵臓から出ていたインスリンや消化酵素が分泌されなくなることでこれらを補う治療を続けることが必要となります。

膵臓の中間部や左側(膵体部、膵尾部といいます)にある膵管内乳頭粘液性腫瘍や神経内分泌腫瘍などの悪性度が低い(おとなしい)膵腫瘍(低悪性度膵腫瘍)に対しては腹腔鏡下手術を積極的に行っております。

腹腔鏡下手術

外科手術は四半世紀前より格段に安全におこなえるようになりました。たとえば、肝臓がんで手術をうける患者さんの平均年齢は1990年代には60才でしたが、2000年代には65才、2010年代には70才になっており、最近では80才以上の患者さんの手術もまれではなくなり、90才以上の患者さんが肝切除術や膵頭十二指腸切除術などの高難度な手術をうける時代になりました。これは外科学と麻酔学の進歩によるものです。手術は非生理的な負担を体に与える代わりに、病気の原因を根絶することを目的にした用手的治療です。高齢者はいくらお元気に見えても、侵襲に対する「受容力」「復元力」が少なくなっているので、手術全体の侵襲をできるだけ少なくしていく努力が重要です。

当科では、高齢者や併存症を持った患者さんへの安全な治療の提供についても力をいれています。そのひとつの方法として、腹腔鏡手術があります。腹腔鏡や手術支援ロボットを使用した手術が広まり、保険の適用も広がってきましたが、これらの手術はおなかを大きく(20-30㎝)切るのではなく、1.2㎝から5㎜程度の小さな傷から内視鏡カメラ、ハサミやメスなどの装置がついた棒状の器具を挿入して、臓器を切り取ったり、つないだりします。腹腔鏡の道具は太さが5~10㎜なので、狭いところでも自由に動かすことができますし、カメラで遠い奥まった個所を拡大して見られるメリットもあります。骨盤奥の操作のような、人の手が入ってしまうとそれだけで操作する場所が埋まってしまう狭い手術野ではこの強みが発揮されますので、直腸や前立腺の手術は腹腔鏡手術のメリットが大きい手術です。腹腔鏡手術は最初、胆嚢摘出術のような良性疾患に対する比較的単純な手術に対して適用されましたが、現在では多くの外科系診療科(消化器外科、泌尿器科、婦人科)で普及しており、腹腔鏡手術が第一選択とされている疾患も少なくありません。

腹腔鏡手術のメリット

患者さんにとって最大のメリットはおなかの傷が小さいため、術後の痛みが少なく目立たないことです。また、腹腔内臓器が空気に触れないので腸管麻痺が少なく術後の回復が開腹手術より2~3日程度早いため、入院期間が短く、社会復帰が早いとされています。外科医にとってのメリットは、前述のように、奥まった狭い場所でも高精度カメラで拡大して見ながら細い道具で精緻な操作ができることです。

デメリット

主に、手術を行う外科医側の制約です。第一に触覚が乏しいことです。開腹手術では、病変部を手で直接触ることで得られる情報をもとに手技を行いますが、腹腔鏡手術では器具で操作するため、外科医はひっぱったり押したりした時の臓器の変形を見て触覚情報を補っています。第二に視野の方向が限られることです。開腹手術では自由な角度からおなかの中全体を見渡したり局部を拡大して見たりすることができるのに対し、腹腔鏡手術の高精度カメラはおなかにあけたいくつかの穴から挿入するため、「見る角度」が決まってしまいます。こういった不利な点を補うのは外科医の修練以外にはないのが現状で、これまで開腹手術で行ってきたのと同質の手術を行うために、シミュレーション機器を使用したり、動物で模擬手術をしたりして、安全な手術ができるように訓練をしています。

「術式に応じた適切なアプローチ」の実践が重要です

腹腔鏡やロボット支援手術は、おなかの傷が小さいので、手術の後の傷の痛みが少なく、入院期間が短く、社会復帰が早いとされています。このような手術を「低侵襲(ていしんしゅう)」な手術(侵襲=いつもの体の状態を維持しようとする機能を乱す“刺激”)と呼ぶことがありますが、科学的に小切開手術が通常の開腹手術より常に低侵襲であるとは証明されていません。

最初に腹腔鏡を開腹手術に適用しようと考えたのはゲオルグ・ケリングというドイツの外科医です。動物のおなかに空気を送り込むことで臓器の外側の腹腔という空間をひろげ、「腹腔鏡」と名付けた細い管状の器械を差し込んで胃・腸・肝臓などの「腹腔臓器」を観察することができることを報告しました。(※1)おなかの中で行う操作は「観察する」というほとんど侵襲がない手技ですから、大きく切って開けて見るのと小さな傷から内視鏡をいれて観察するのとでは、体に加わる侵襲全体には大きな差があります。同様に胆嚢や虫垂を取る良性疾患の手術は手術そのものの侵襲が小さいので、傷の大小は手術全体の侵襲の大小にかなりの影響を及ぼします。しかし、おなかの中で行われる手術がより複雑となり、重要な血管の近くをはがしたり切ったりする操作が多く、臓器を切除することそのものが侵襲の大きさに関係する手術(肝切除術など)では、傷の大きさが手術全体の侵襲に関与する割合が少ないので、傷の大小と手術時間のトレードオフ(何かを得ると、別の何かを失う)が起こります。

例えば、現在の日本全体の外科手術例の90%以上をカバーしているNCD(National Clinical Database)からの32,144例を対象とした報告によると、出血量は腹腔鏡手術が108㏄で開腹手術の340㏄より少ないのですが、手術時間は腹腔鏡手術で357分(約6時間)に対して開腹手術は246分(約4時間)と短いのです。

がんの専門病院で胃全摘術を開腹で行うと平均2時間で終了します。胃全摘術は消化器がん手術の中では高難度の手術に分類されています(※2)。同様に食道や肝臓、膵臓、胆道(胆管と胆嚢)のがんに対する手術のほとんどが高難度の手術になります。このような場合は傷の小さな手術で時間をかけて行うよりも、ある程度大きく傷を開いても短い時間ですます方が「低侵襲」である場合も多く、腹腔鏡やロボット支援手術だから「低侵襲」とは限りません。傷が小さいことが第一に大切なのではなく、患者さんの病態や体力に応じた適切な手術方法を選択することこそが重要なのです。そのようなことを踏まえ、当院では患者さんにとって最も有効で負担のない手術が常に行えるように、スタッフ全員で勉強し、修練し、実践をしています。

(※1)「医療の挑戦者たち27より」https://www.terumo.co.jp/challengers/challengers/27.html#

(※2)一般社団法人日本消化器学会消化器外科専門医修練カリキュラムより

腹腔鏡下胆のう摘出術について

腹腔鏡手術は1987年にフランスで胆嚢結石症の患者さんに臨床応用されたのが始まりです。その後、この手術は爆発的に世界中に広まりました。日本では1990年に第一例目が行われており、今や開腹胆嚢摘出術にかわって胆石症や胆嚢ポリープの手術の第一選択となっています。

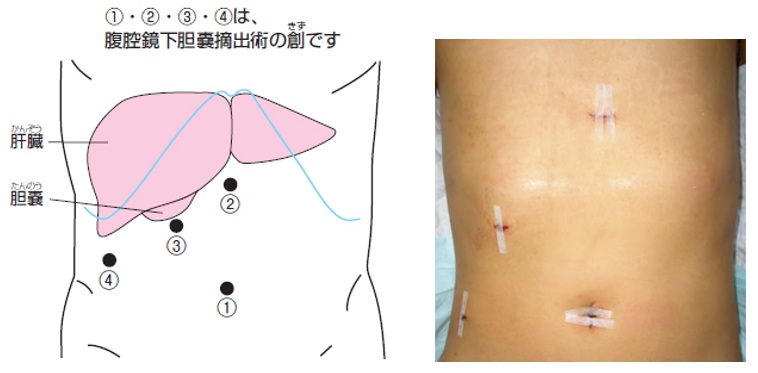

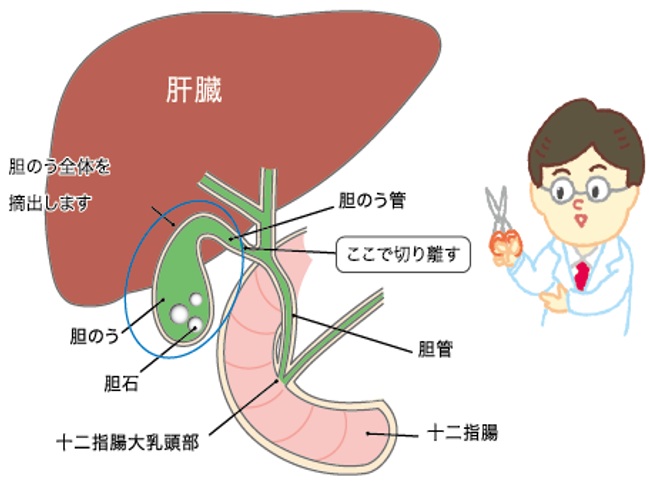

実際の手術について:お臍の傷とみぞおち、右の助骨の下に2か所、合計4か所の穴をあけて手術を行います(図34)。

胆嚢は肝臓にくっついてる臓器です。また、胆嚢は胆管に管でつながっています(これを胆嚢管といいます)。手術では胆嚢管を特殊な器具で処理をして切り離します。あとは胆嚢に栄養を送っている血管を処理して、肝臓から剥がし落とすようにして胆嚢を取り出します(図35)。

体の中から取り出すときは臍の傷を使用します。胆嚢が大きかったり、胆石が大きかったりして出にくい場合は少し傷をひろげます。これを腹腔鏡で行うのが胆嚢の腹腔鏡手術です。

・当科では腹腔鏡下胆のう摘出術の傷を少なくしていく取り組み(Reduced Port Surgery)を行っております。ただし、お腹の中に強度の癒着がある方、また胆嚢に炎症が強度にある場合は従来の4つの傷で行う腹腔鏡下胆嚢摘出術あるいは開腹での手術となることがありますのでご相談ください。

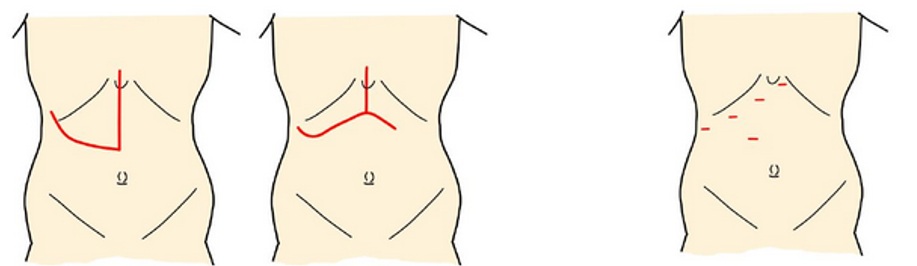

腹腔鏡下肝切除術

肝臓の手術は開腹で行う場合は大きなキズになりがちです(図36)。それは、肝臓が上腹部、肋骨の後ろに隠れている臓器のため、大きくお腹を開けて肝臓を手前に持ってこないと操作しにくいからです。腹腔鏡手術では小さなキズで済みますので患者さんにとっては負担が少ない治療が受けられるというメリットがあります。

肝臓に限らず、がんの外科治療として大切なことは、安全にかつ腫瘍を残すことなく切除することです。その点で、開腹で肝切除しても、腹腔鏡で肝切除しても行っていることは同じです。確かに腹腔鏡は「傷が小さい」というメリットがあります。しかし、安全性と根治性のバランスをよく考えて最善と思われる方法を選択しなければなりません。ですから、患者さんが腹腔鏡を希望されても、私たちが安全に手術を行う事が難しいと判断した場合はお断りすることもございます。逆に、私たちが腹腔鏡手術をお勧めしたとしても、患者さんご自身のお考えで開腹手術を希望される事も可能です。

対象疾患と適応

肝細胞癌、肝内胆管癌、転移性肝癌など肝切除を要する疾患が対象となります。一方で、肝門部領域癌、胆嚢癌など胆管(胆道)再建を必要とする疾患は対象となりません(保険適応外)。

肝切除術は切除範囲が大きくなるほど手術の危険度は増します。亜区域切除、区域切除、葉切除などの術式は高難度術式として保険収載されていますが、施設基準を満たして実施できる施設は限られています。当院はまだ施設基準を満たしておりませんので、現在施行できるのは肝臓の部分切除と外側区域切除のみとなります。

しかし、腫瘍が大きい場合や、肝臓内の大きな血管に腫瘍が入り込んでいる場合、手術を行った既往があり高度な癒着がある場合など、腹腔鏡下で行うのに容易でない条件が重なった場合は腹腔鏡手術で行わないことがあります。肝臓は内部に血管が無数に走っていて太い血管がたくさんあります。肝切除は開腹手術でも困難な手術ですが、それを腹腔鏡で行うためには様々な手術器具を用いて特殊な技術が必要になります。そのため、胃や大腸の手術では腹腔鏡手術が一般的に行われるようになってきている現在でも肝臓領域では限られた施設でしか行われていないのが現状です。

腹腔鏡下膵切除術

膵臓の手術は、膵臓の左側を切除する膵体尾部切除、右側を切除する膵頭十二指腸切除で大きく術式が異なります。どちらも開腹で行う場合は図の様に大きなキズになるのに対し、腹腔鏡手術では小さなキズで済みます(図37)。

対象疾患と適応

膵がんに対する腹腔鏡下膵体尾部切除、腹腔鏡下膵頭十二指腸切除は保険収載されていますが、施設基準を満たして実施できる施設は限られています。当院は施設基準を満たしておりませんので膵がんに対する腹腔鏡下膵切除術を保険適応で行うことができません。ただ、低悪性度膵がんである、膵IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)、膵MCN(粘液性嚢胞腫瘍)、膵神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡下膵体尾部切除は当院でも施行可能(=保険適応)であり、積極的に行っています。

腹腔鏡下膵体尾部切除について:他の腹腔鏡手術と同様に腹腔内を炭酸ガスで膨らませて行います。数カ所のキズから器具を出し入れする筒を挿入し、そこからカメラ(腹腔鏡)や鉗子を挿入して、術者はテレビのモニターを見ながら器械を操作します。膵体尾部切除は膵臓の左側を切除する術式で、基本的に膵尾部にある脾臓と一緒に切除します。腹腔動脈は脾動脈と肝動脈に枝分かれしますが、脾動脈は膵臓の上縁にくっついて、膵臓にも血液を送りながら脾臓に血液を送る動脈で、脾臓から帰ってくる血液は脾静脈といって膵臓の背側を走行して門脈に至ります。ですので、膵体尾部の腫瘍を切除する場合は原則として脾動脈と静脈を膵臓と一緒に切除することになります。太い血管を切る場合には特殊なプラスチックや金属でできたクリップを使用し、また膵臓を切るときには自動縫合器と呼ばれる特殊な器具を用います。

乳腺外科

乳がんについて

乳がんは日本女性の部位別がん罹患率トップで、年間10万人近くが新たに診断されており、患者数は増え続けています。日本人女性の乳がんは閉経前の40代後半〜50代前半にピークがあり、働き盛り・子育て世代の比較的若い世代もかかるがんです(図38)。

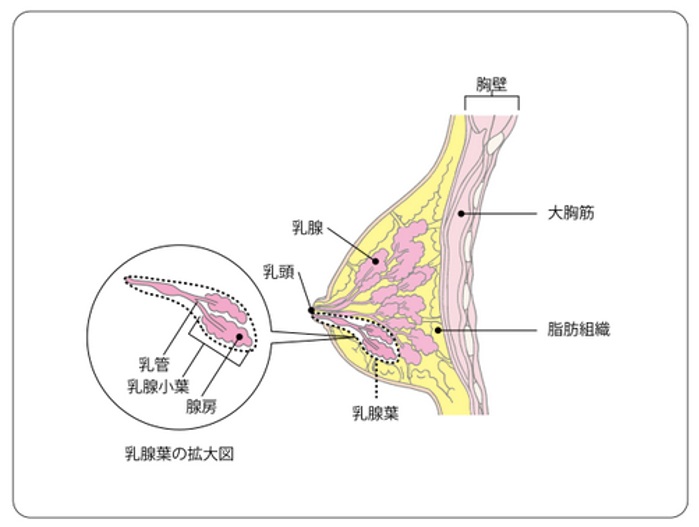

乳がんは乳腺組織を構成する乳管と小葉の細胞ががん化して発生します。多くは乳管から発生しますが、一部は乳腺小葉から発生します(図39)。

癌細胞が無秩序に増殖して乳管内に充満し(非浸潤癌)、乳管の壁を包み込んでいる膜(基底膜)を破って乳管外に増殖(浸潤癌)、やがて血行性・リンパ行性に他臓器に生着・増殖(転移)します。

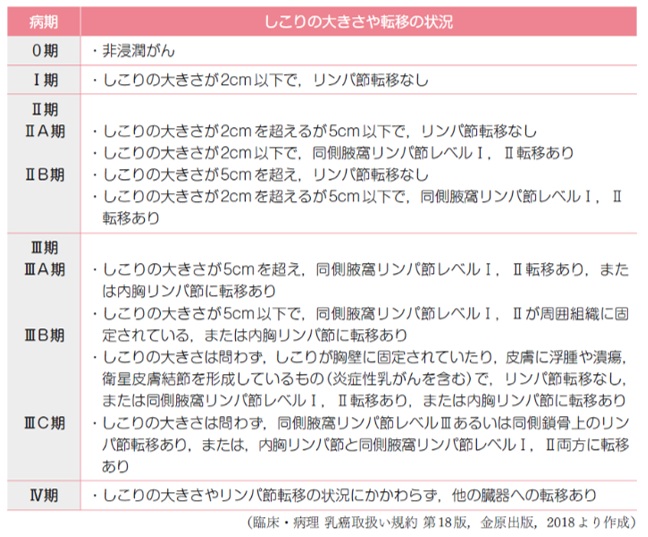

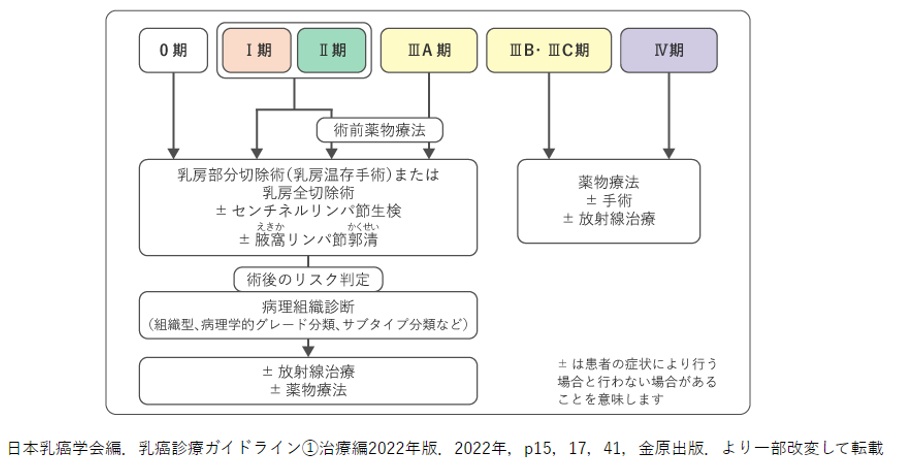

乳がんの進展・転移については様々な理論が提唱されてきました。現在では乳がんは初期の段階では全身病ではありませんが、ある時点から全身病になるという考え方が主流です。現在の乳がん治療は、手術・薬物療法・放射線治療を組み合わせて行う集学的治療です(図40、41)。

乳がん手術は様々な臨床試験の結果を受け、大きく変遷、多様化しています。手術治療は乳房の治療と腋窩リンパ節転移の評価に大別され、患者さんの病状に合わせて双方を組み合わせて行います。標準化されている手術として乳房温存手術、乳房全切除術が挙げられます。乳房温存手術は腫瘍からの距離が確保でき、乳房の整容性が保たれ(切除して縫い合わせた後の形が良い)、術後放射線照射が可能な場合に行います。

当科では、よしもとブレストクリニック(吉本賢隆医師・港区赤坂)と連携し年間80例程度の乳がん手術を行っており、乳房温存手術を中心にすえて、手術侵襲の軽減と整容性の保持に努めています。

参考文献

日本乳癌学会. 乳癌診療ガイドライン2022年版 金原出版株式会社. 2022

中村清吾. 乳癌診療ポケットガイド第2版 医学書院. 2015

吉本賢隆. もしかして乳がん!?あなたの不安に答えます。 平凡社. 2012