診療・各部門

東京高輪病院では、地域包括ケアをはじめとする地域に寄り添った医療を患者様に提供することを志しております。

薬剤部も患者様に寄り添い、入院中のみではなく 退院後も快適に過ごせる様、医師・看護師・他の医療スタッフと連携して日々活動しております。

また、環境に関わらず適切な治療を行うため、外部の病院・施設・薬局との情報共有も大切にしております。

外来

当院では、外来の患者様は基本的に院外処方とさせて頂いております。院外処方とは病院での診察後に処方箋を発行し、調剤薬局でお薬を受け取ることです。処方箋の有効期限は発行日を含めた4日です。早めに調剤薬局でお薬を受け取り下さい。

入院

入院前に、薬やアレルギーなどのお話を伺うことがございます。検査や手術によっては入院前から薬の服用を中止することや、事前にアレルギーを確認することでより安全な医療を提供するためです。その為、入院される患者様にはお薬手帳をお持ち頂くことをお願いしております。

入院されてからは、薬剤師が医師の処方箋に基づき調剤(調整)した薬を服用して頂きます。薬を調剤(調整)する際、薬剤師は薬の量や飲み方は正しいか・患者様のアレルギーに該当する薬はないか・入院時にお持ち頂いた薬(持参薬)や入院目的などをカルテで確認しながら、安全な薬物治療が行われるよう努めております。

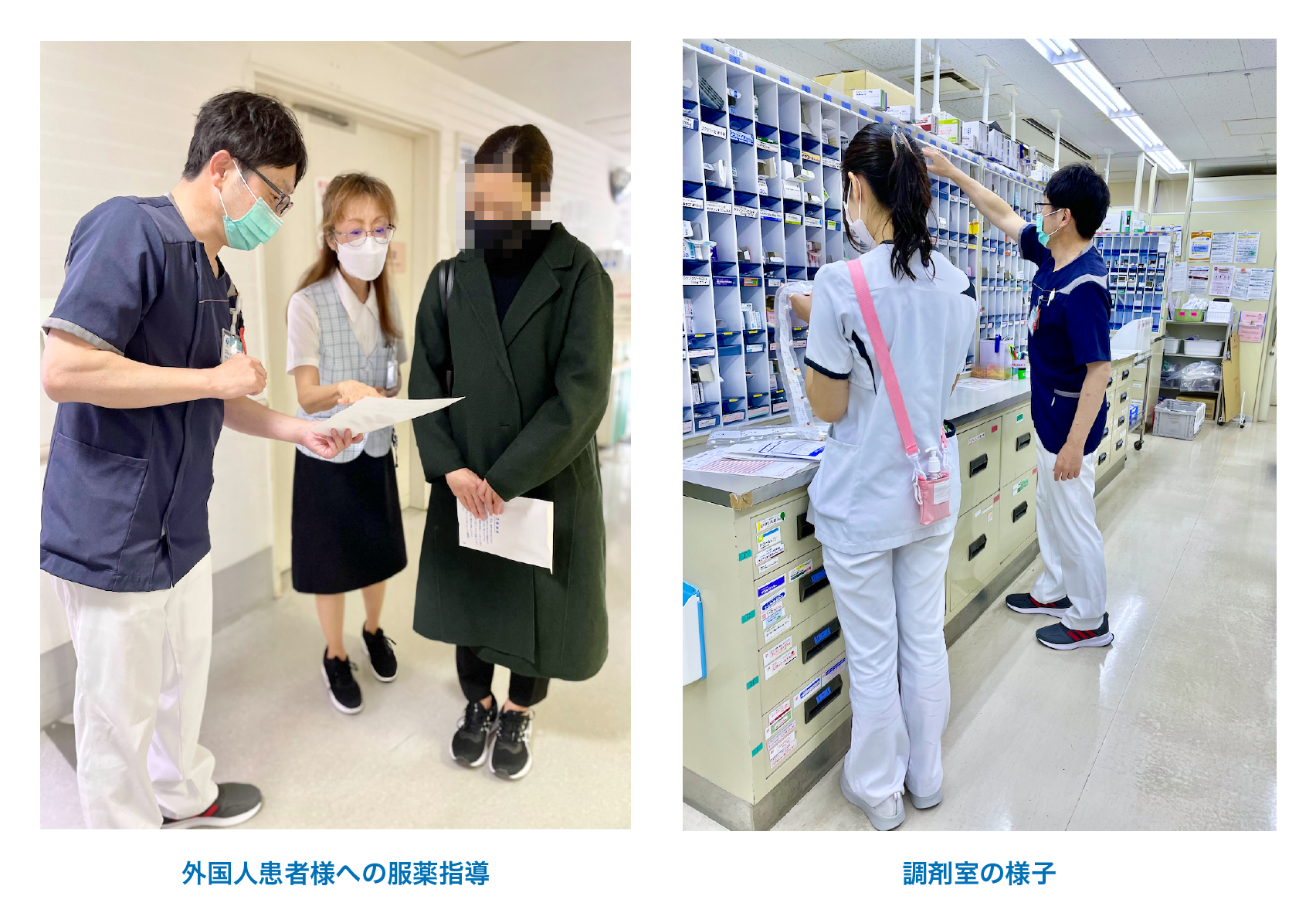

調剤業務

処方箋に基づいて入院および一部の外来患者さんのお薬を調剤しており、電子カルテで処方内容を確認し薬の適正使用に努めています。

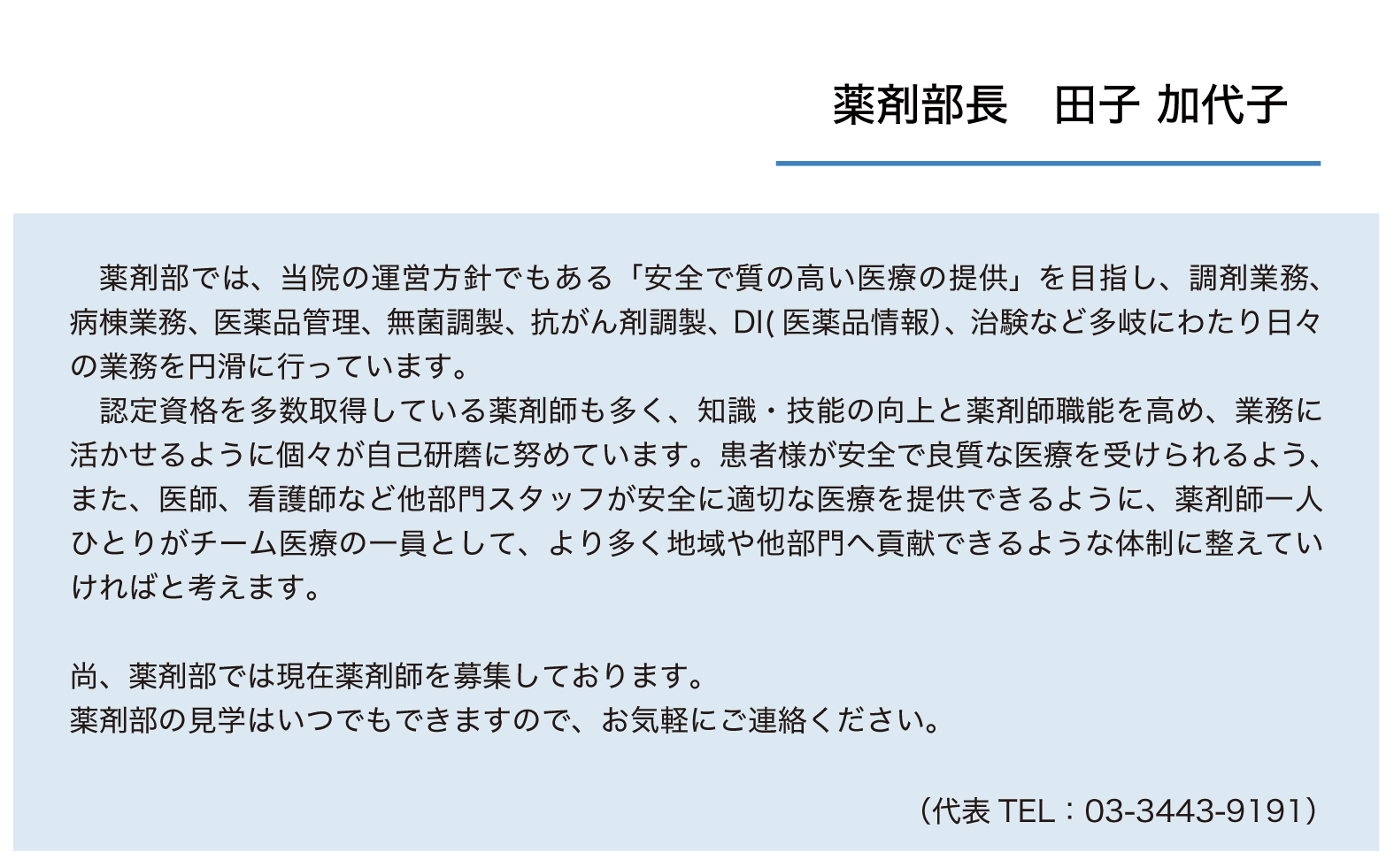

患者さんの状態に合わせてお薬を一包化、粉砕してお渡し、外国人に対しては国際部があり通訳を介して服薬指導を行っており、全ての患者さんが医師の指示通り服用出来るように対応しています。

入院患者さんに限らず、外来の患者さんに発行される院外処方箋に対しても調剤薬局からの疑義照会に対応しています。

注射業務

入院患者さんのための注射薬(点滴)が注射処方箋に基づいて、適正に使用されているか確認したうえで、1日分ずつ調剤し病棟に払い出しています。

また、間違いが起こらないよう、注射薬に患者さんごとの読み取り用バーコードを張り付け、患者さん単位に振り分けを行っています。

注射薬の中でも、抗がん剤の調製や、TPN(中心静脈栄養)の調製をそれぞれ安全キャビネット、クリーンベンチで行い。また、清潔な環境で調製するために、無菌室を用意しています。

薬品管理

病院内で使用する医薬品の購入・在庫管理・各部署への供給を行っています。

各部署に配置している薬剤もあるため、在庫数、使用期限なども定期的に確認しています。

下記のような、特別な管理が義務付けられている薬剤もあります。

- 医療用麻薬

- 毒薬

- 向精神薬

- 覚せい剤原料

薬剤管理指導

お薬のことを中心としながら、患者さんへの指導、お薬の管理、医師や看護師をはじめとする他職種との話し合いを行っています。

薬剤師として患者さんの治療に関わるうえで、私たちはこの業務をとても重要に思っております。

初回面接、服薬指導、退院指導

患者さんへのお薬の説明を通して、正しく服用できているか、副作用は出ていないかなどの確認を行っています。入院時から、退院時まで、何度もお話しを伺い、患者さんにとって適切なお薬を選択しています。指導時に得た情報は薬剤管理指導記録に記載し、他職種へ情報共有しています。

必要な時には、医師にお薬の処方を依頼したり、患者さんの状況を報告したりしています。

●初回指導

持参薬の不明点の確認や、事前にアレルギーの確認を行うことで安全な治療を行うことができるよう支援しています。

また同時に、自宅での服薬状況や認知度の確認を行うことで、その後の治療方針を決定する上で生かしております。

●服薬指導

服薬指導は、薬歴管理(薬剤の使用禁忌の有無、重複投与回避、相互作用回避など)に基づいて行っております。またアドヒアランス向 上のために薬剤に関するわかりやすい説明や、コンプライアンス向上のために患者さんのニーズに合わせた服用方法の推奨なども行い、患者さんに寄り添った医療を提供できるよう努めております。

さらには、ポリファーマシーの対策や、ハイリスク薬の管理などにも力を入れて取り組んでいます。

●退院指導

患者さんが自宅や施設に帰ってからも安心してお薬を服用することができるような退院指導を心掛けています。

患者さん本人の認知力が低下している場合は、患者さんだけではなくご家族の方なども一緒に指導することもございます。

チーム医療への参加

病院には、各専門分野に分かれて患者さんの治療に介入するチームがいくつかあります。

薬剤師もさまざまなチームに所属し、活躍しています。詳細はこちら※1

また、各病棟でカンファレンスに参加し、他職種の方との患者さん情報の共有や、お薬に関する情報を発信することで、適切な医療を提供するために貢献しています。

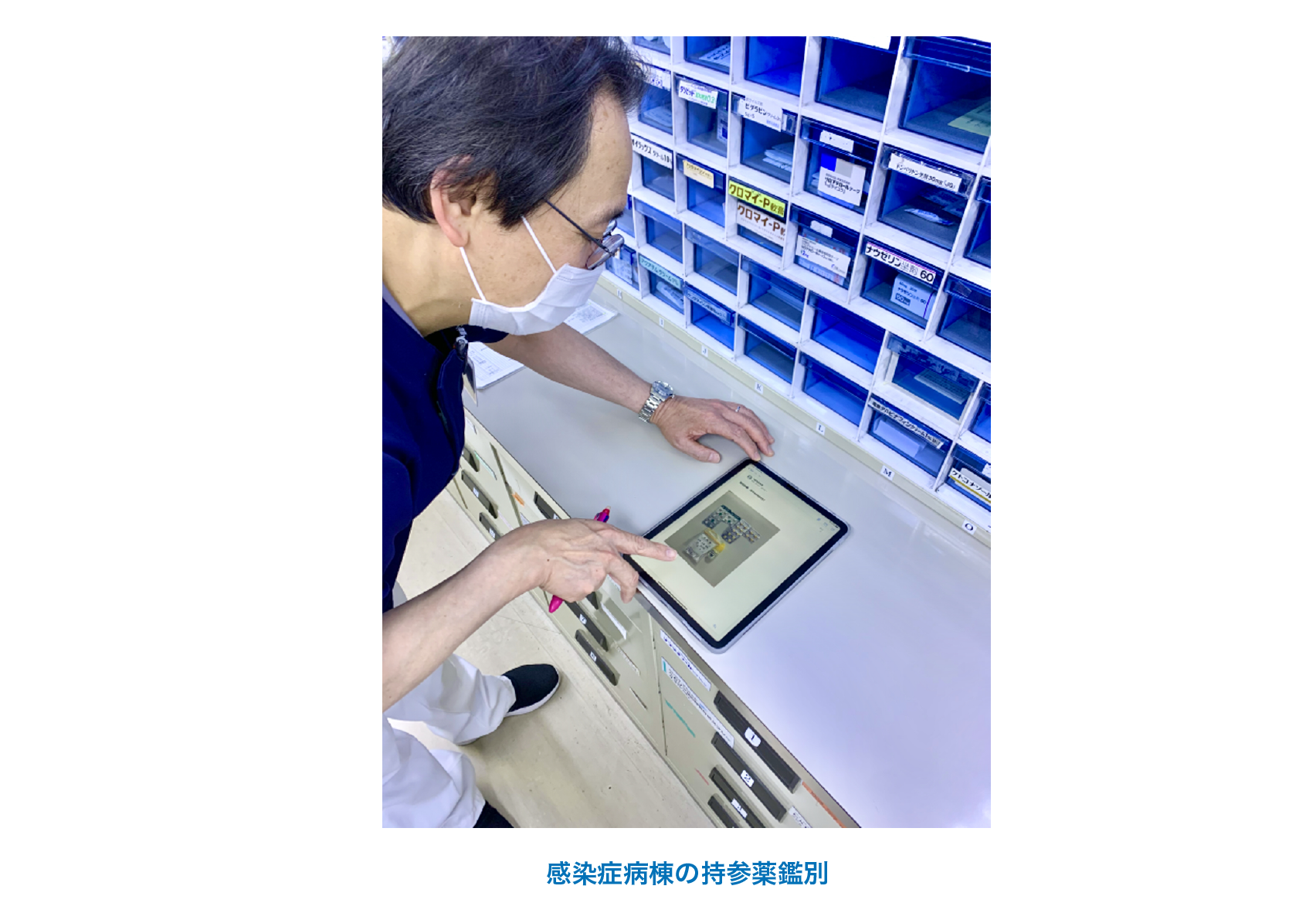

持参薬の鑑別

患者さんに持参していただいた普段使用しているお薬やお薬手帳は、薬剤師がすべて確認しています。確認後は、薬剤名や、用法用量などを記載した報告書を、医師や看護師に提供しています。

さらに、手術や検査に伴う持参薬の休薬や再開の管理も薬剤師が行っています。例えば、手術前の抗血小板薬・抗凝固薬の休薬や、造影剤を使用する検査前後の糖尿病薬(ビグアナイド系薬剤)の休薬などです。

これらの事前確認により、安心で安全な手術や検査の施行を薬剤師の立場から支援しております。

感染症病棟の患者さんのお薬は院内感染防止の観点から、病棟と薬剤部でお薬手帳、お薬など物の受け渡しはせずにiPadを使用し行っています。

定期処方の配薬

看護師管理にてお薬を内服している患者さんのお薬は、1週間分を配薬カートのBOXにセットする業務を行っています。

院内製剤

既製品のお薬だけではなく、さまざまな病態の患者さんに合わせて、お薬を調製しています。

個別のニーズに応えるために、薬剤師の専門性を生かして調製を行っています。

これらのお薬は、主に外来での処置や検査室にて使用されています。

DI(医薬品情報)

医薬品が適正に使用されることを目的として、日々新しくなる医薬品情報を収集し、評価したうえで、定期的に院内全体に最新情報を発信しています。

また、医薬品に関する情報誌や文献の管理を行い、医療情報の整理を行っています。

製薬企業に依頼して、新規採用医薬品について勉強会を開催したりもしています。

治験

“薬の候補“を用いて、国の承認を得るための臨床試験に協力しています。これを治験業務といいます。

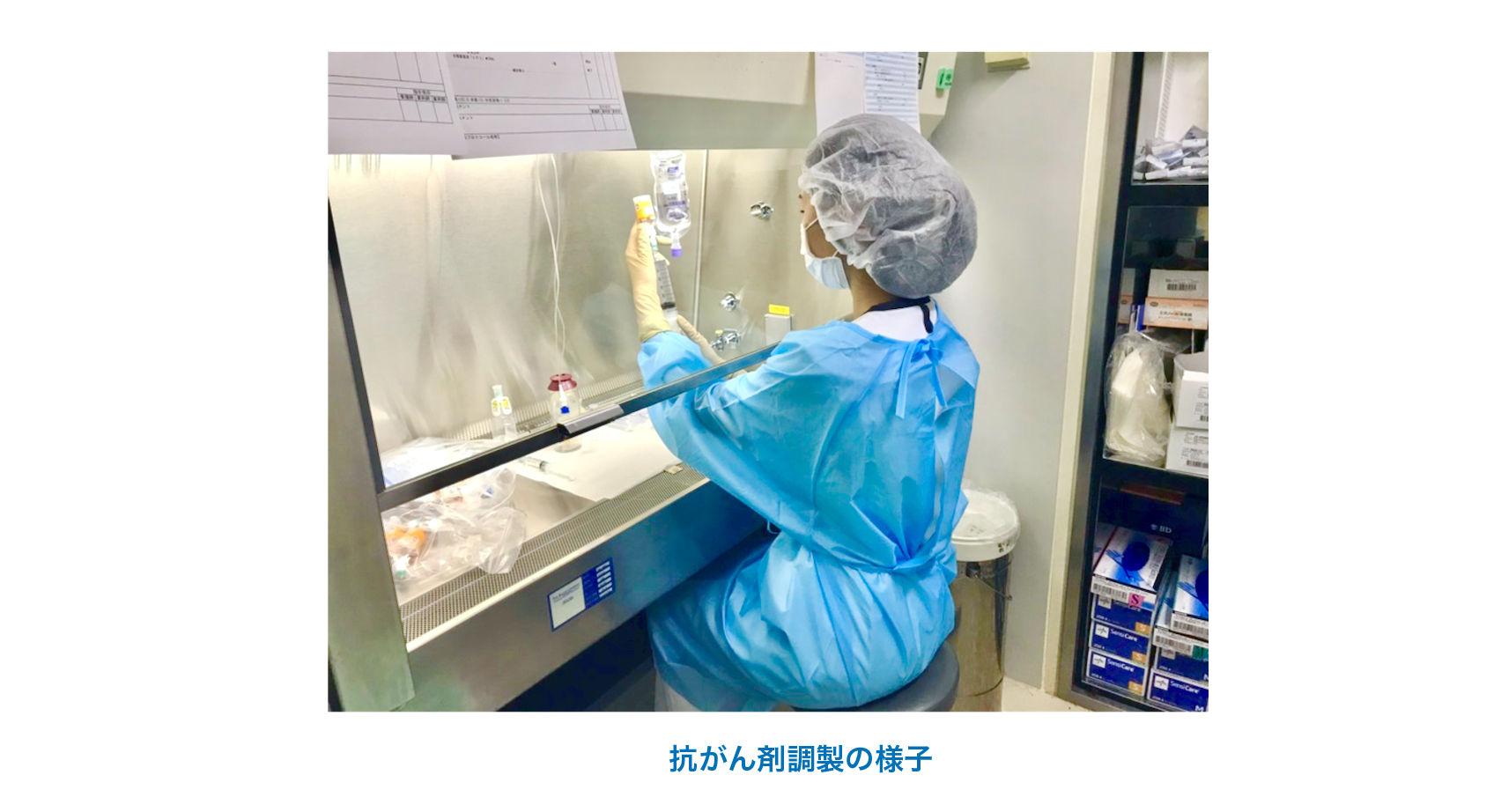

抗がん剤調製、無菌調製

抗がん剤調剤

入院及び外来、どちらの抗がん剤の調製もすべて薬剤部が安全キャビネット内で行っています。

レジメンに則って、患者さんの体格や検査値、副作用の発現状況などに合わせ、調製前に投与量の確認を行うこ

また、事前に処方された抗がん剤は薬剤師が内容の確認を行ったり、在庫の管理を行ったりしております。高額な薬剤が多いため、適正な在庫管理も重要な業務の一つです。

さらに、抗がん剤治療の初回導入時には、入院していただくことが多いですが、その際は病棟の薬剤師が訪室し、パンフレット等を用いて、治療や副作用について説明を行います。

また治療開始後も、副作用確認や治療に関する不安等を伺い、対応しています。化学療法外来に通院されている患者さんに対しても必要な時には、副作用確認や自宅での過ごし方などの説明を行っています。

無菌調剤

入院患者さんの高カロリー輸液のうち、15:30までに処方されたものは薬剤部で無菌調製しています。

TPNとは経口で食事を摂取することのできない患者さんに対して、中心静脈から投与される高濃度の栄養輸液のことです。

薬剤部では、無菌室のクリーンベンチ内で調製を行うため、安全なTPNを患者さんに提供することができます。

薬剤師が参加している医療チーム

● 院内感染制御チーム(ICT)

主に院内の感染対策を中心として活動しています。職員や、患者さんに対して感染予防を促進したり、院内の感染状況を把握しアウトブレイクを予防したりしています。

また、院内の抗菌薬の使用状況を把握しつつ、抗菌薬や消毒薬の適正使用に努めております。

● 抗菌薬適正使用推進チーム(AST)

薬剤耐性への注目に伴って、医師・薬剤師を中心として抗菌薬の適正使用を確認するチームが発足しました。抗菌薬を必要以上に長期投与していないか、検出された菌に対して適正な抗菌薬が選択がされているかなどの確認をしています。

● 栄養サポートチーム(NST)

患者さんの栄養状態の改善に努めることを目的として、より安全で有効な栄養療法を提供できるよう努めております。食事の対応や、経腸栄養などの適正な使用について提言しています。特に薬剤では、静脈栄養など、ルートを含めた栄養管理について関わっています。

● 緩和ケアチーム(PCT)

緩和ケアとは、患者さんとそのご家族の生活の質を維持、向上することを目的として、がんや難病に対して提供される治療とケアのことです。主に、麻薬などの痛み止めを使用している患者さんを中心とし、疼痛コントロールを行ったり、相談に対するアドバイスを行ったりしています。

● 認知症サポートチーム(DST)

認知症に伴う行動・心理症状やせん妄に対して介入することを目的として活動しています。せん妄・睡眠状態などに対する薬物コントロール、認知症の進行や周辺症状への対策など治療をする上で困っている症例に対し、週に1回ラウンドを行っています。

● 褥瘡対策チーム(PUT)

院内で重点的なケアが必要な褥瘡患者さんについて、回診を行っています。また、院内での褥瘡対策、カンファレンス、褥瘡に関する勉強会などを実施しています。

● 糖尿病サポートチーム

糖尿病患者さんに対して、食事や薬剤の指導を行っています。薬剤師は、糖尿病薬やインスリンの適切な投与方法を指導を通して、コンプライアンスの向上に努めています。また、定期的に糖尿病教室を開催し、入院患者さんだけではなく外来、地域の患者さんたちへの指導も行っています。

● PICCチーム

PICCとは末梢挿入型中心静脈カテーテルのことを指します。国内初のPICCチームは高輪病院から誕生しました。薬剤師も回診や、カンファレンスに参加しています。

● 嚥下サポートチーム

昨年度から薬剤師も参加し始めたチームです。飲み込みが難しい嚥下困難な患者さんに対して、薬剤の投与方法や、栄養の摂取方法などのアドバイスを行っています。