診療・各部門

診療科からのメッセージ

当院は、急性心筋梗塞を中心とする急性心血管疾患に対し、迅速な救急搬送と専門施設への患者収容を目的とした東京都CCUネットワーク加盟施設です。

循環器内科は2025年度も、3人循環器専門医と診療看護師1名で診療にあたっています。3人の循環器内科医はいずれも心血管のカテーテル治療施行可能で、虚血性心疾患はもちろん、末梢動脈の治療にも力を入れています。

不整脈に対する、アブレーション治療・(リードレスペースメーカーを含む)ペースメーカー治療も行っています。

心臓病は、典型的ではない症状を呈することもあります。当院循環器内科ではそのような場合でも心疾患を念頭において、丁寧な診断・治療とわかりやすい説明を心がけています。気になる症状がありましたら受診をご検討ください。

対象疾患

狭心症、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症、不整脈、高血圧症、心不全

主な著書、著作

「医者に「歩きなさい」と言われたら読む本」(池田書店) 監修:山本 雅人 著:青山 剛

医師 プロフィール

山本 雅人

(やまもと まさと)

副院長・部長

■ 専門領域

心血管のカテーテル治療・循環器内科一般

■ 資格

日本内科学会認定内科認定医・総合内科専門医・指導医

日本循環器学会循環器専門医

日本心血管インターベンション治療学会認定医・専門医・指導医

日本救急医学会ICLSインストラクター・ディレクター

佐藤 学

(さとう まなぶ)

医師

2012年 東邦大学卒

■ 専門領域

心血管カテーテル治療、循環器内科一般

■ 資格

日本内科学会認定内科医

日本心血管インターベンション治療学会認定医

日本循環器学会循環器専門医

北野 奨真

(きたの しょうま)

医師

2016年 東邦大学卒

■ 専門領域

循環器内科一般、不整脈、心血管カテーテル

■ 資格

日本専門医機構認定内科専門医

日本循環器学会専門医

日本心血管インターベンション治療学会認定医

遠井 悟

(とおい さとる)

非常勤医師

2009年 東邦大学卒

■ 資格

日本内科学会認定内科医

日本心血管インターベンション治療学会認定医

日本心臓リハビリテーション学会指導士

日本循環器学会専門医

日本睡眠学会所属

主たる診療内容と特色

(1)虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)

虚血性心疾患とは

虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん)は、心臓に血液を送る「冠動脈(かんどうみゃく)」という血管が狭くなったり、完全に詰まったりすることで、心臓への血流が不足し、胸の痛みや圧迫感などの症状があらわれる病気です。また、歯や顎、肩にも痛みを伴うことがあります。

この病気は大きく2つのタイプに分けられます。

- 狭心症(きょうしんしょう)

冠動脈が狭くなって血流が不足している状態です。運動やストレスなどの負荷がかかると胸の締め付け感や息苦しさなどの症状が出ますが、休むことで改善することが多いです。症状の持続時間は1~5分ほどで、15分以内で治まることがほとんどです。 - 心筋梗塞(しんきんこうそく)

冠動脈が完全に詰まり、心筋に血液が届かなくなることで心臓の筋肉が壊死してしまう状態です。安静にしていても胸の症状が続き、15分以上症状が持続します。嘔吐、冷や汗、脱力感等の症状を伴うことがあり、命に関わる危険性があるため一刻も早い治療が必要です。

主な原因(危険因子)

虚血性心疾患には、以下のような「危険因子」が関係しています。これらが複数当てはまる場合は、注意が必要です。

• 高コレステロール(脂質異常症)

• 糖尿病

• 高血圧

• 喫煙

• 家族歴(親族に狭心症・心筋梗塞の方がいる)

これらの危険因子により動脈硬化を招き、冠動脈の狭窄や閉塞に繋がります。

生活習慣の改善や定期的な健康チェックで発症を予防することができます。

治療について

内服治療で胸の症状の一時的な改善を得ることができますが、動脈硬化に伴う冠動脈の狭窄や閉塞は根本的には改善しません。血流を改善させるためにはカテーテル治療(経皮的冠動脈形成術)での冠動脈の拡張が必要となります。

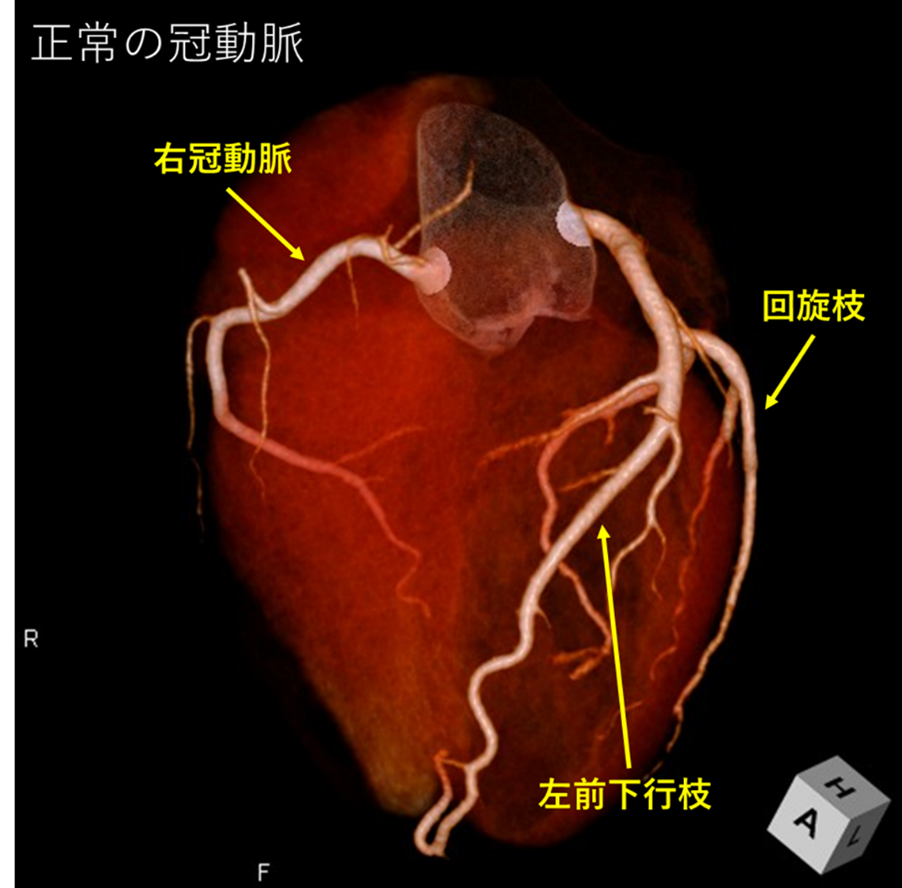

心臓の表面には3本の冠動脈(右冠動脈、左前下行枝、回旋枝)がありますが、カテーテル治療によって病気のある部分をバルーンやステント(金属の網状の筒)で広げて、血流を回復させます。

多くの方は手首の血管(橈骨動脈)から治療を受けることができ、全身麻酔ではなく局所麻酔で対応できます。これにより体への負担も少なくなっています。

ただし、血管の根元に病変がある場合や、複数の血管に問題がある場合などは、冠動脈バイパス手術(外科的治療)が必要になることもあります。

診断と早期発見の大切さ

虚血性心疾患の診断は、症状に加えて心電図や採血などの検査で行われます。ただし、明らかな症状がない場合や、検査に異常が出にくいケースもあります。

特に心筋梗塞は、早期発見と迅速な治療が命を守る鍵となります。

胸の痛みや圧迫感が続く方、また生活習慣病をお持ちの方、ご家族に心疾患の方がいらっしゃる場合などは、循環器内科での専門的な評価を受けることをおすすめします。

(2)末梢動脈疾患

当院では冠動脈疾患のカテーテル治療(PCI)を主に行っておりますが、末梢動脈疾患に対してのカテーテル治療も行っております。

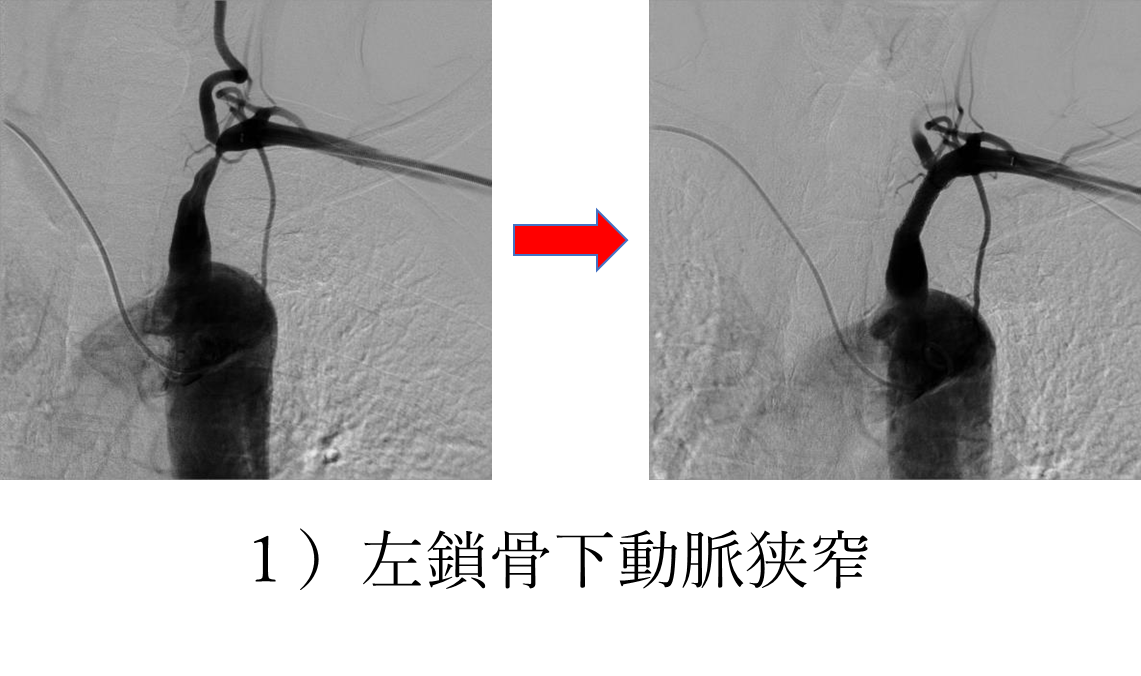

下にいくつかの症例を提示いたしますが、末梢動脈疾患も例えば1)の左鎖骨下動脈狭窄症の方はシャンプーをするときに左腕がだるくて洗い続けることができず、血圧の左右差を認めているということで御紹介いただいた方の治療前後の画像となります。

2)の左浅大腿動脈閉塞の方は、品川駅から当院まで徒歩で来られる際に柘榴坂(品川駅から当院までの間にある坂)を休み休みでないと上って来ることができないという間欠性跛行を訴え、当院で治療に至った患者様です。

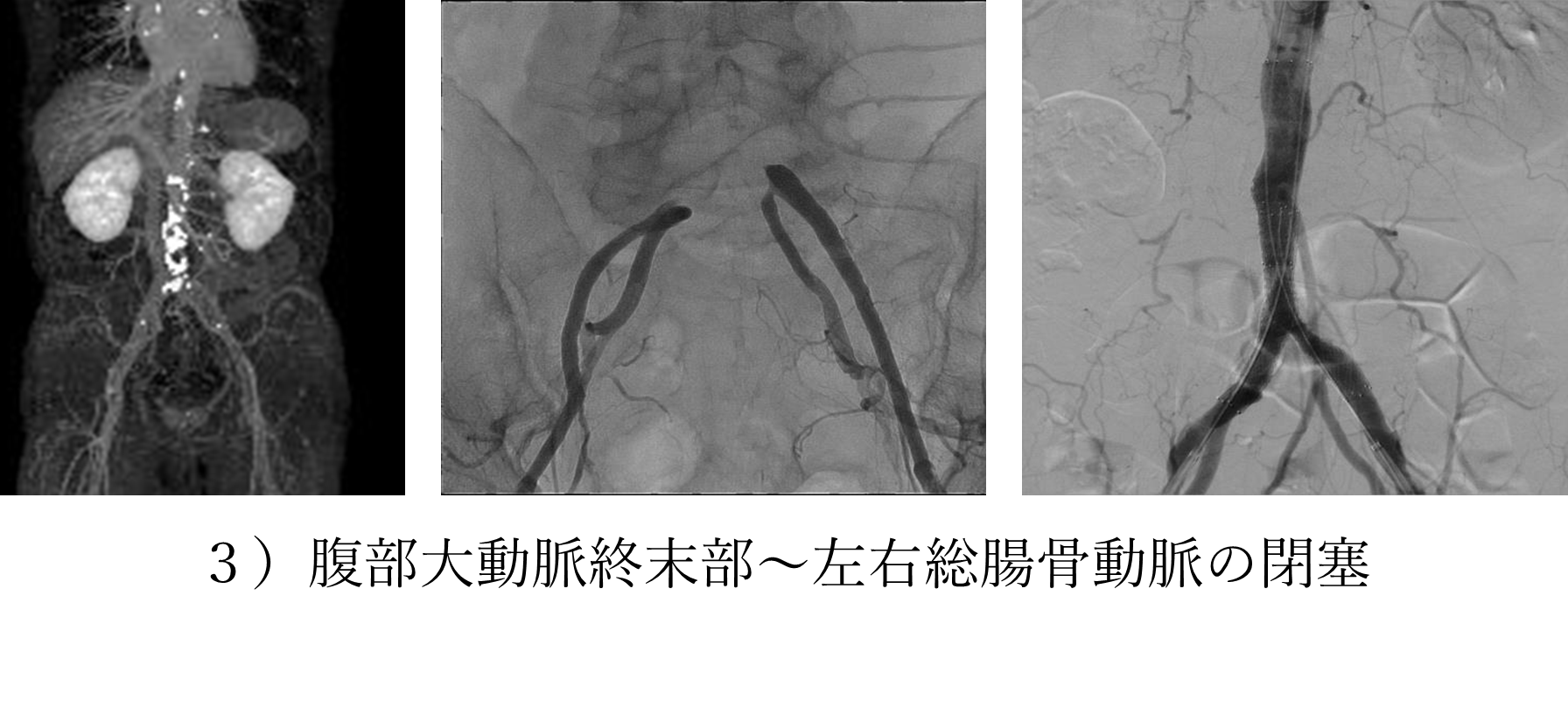

そのほか、3)のように腹部大動脈終末部の閉塞に対してのカテーテル治療なども今はカテーテル治療の成績が良くなっております。

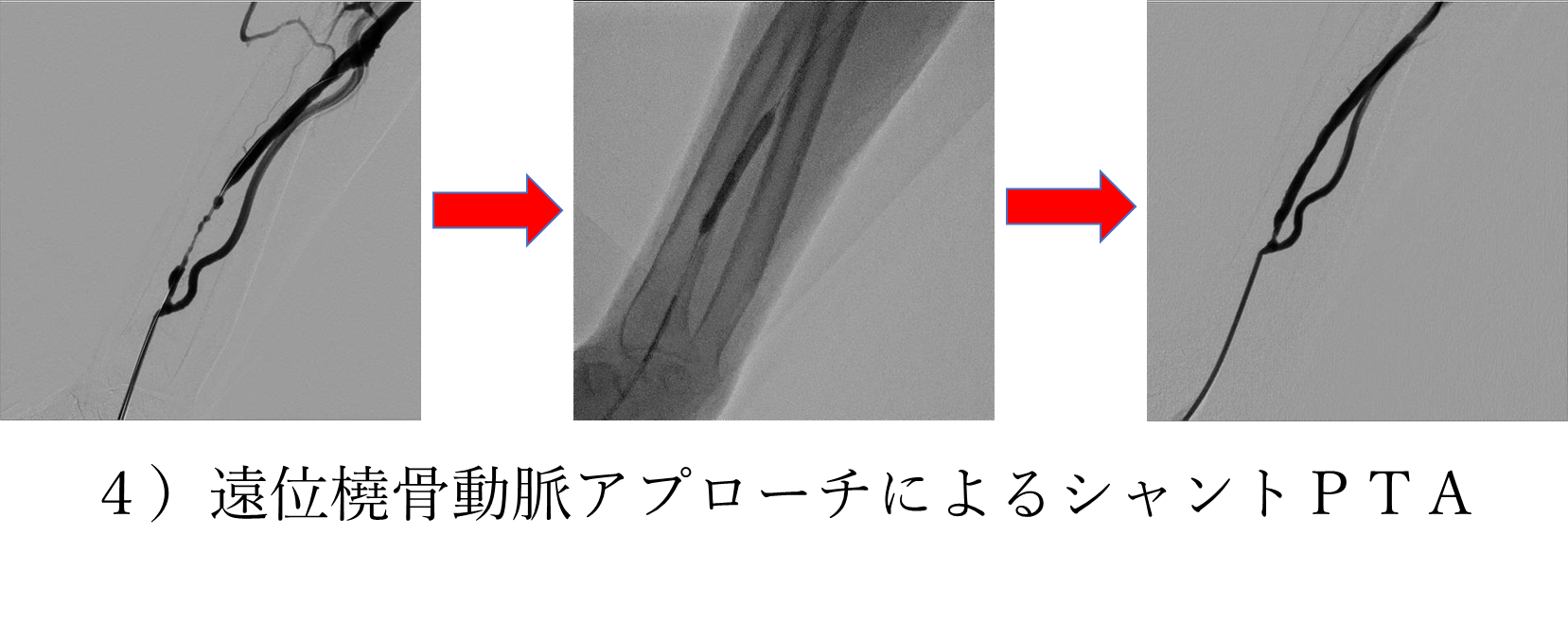

特殊ではありますが、4)のように透析患者様に対してのシャントPTAもできる限り低侵襲でかつ開存期間を少しでも長く延ばせるようカテーテル治療を行っております。

(3)不整脈

心臓の脈が乱れることを不整脈と呼び、動悸や気が遠くなるなどの症状が出ることがあります。主に脈が速くなる不整脈に対しては薬物療法やカテーテルアブレーション治療、遅くなる不整脈にはペースメーカー治療などが一般的に行われます。

当院ではHolter心電図、植え込み型心電計といった長期間心電図を記録し、不整脈の検出を行う機材が導入されております。また、心房細動や発作性上室頻拍といった不整脈に対するカテーテルアブレーション治療を行なっております。

不整脈の症状は人それぞれで、症状が強い方もない方も、重篤な不整脈もそうでない不整脈もあります。一人一人に合った診療を当院では心がけております。

代表的な不整脈

1)心房細動 心房で電気興奮が無秩序に起こることによって、脈が乱れます。血流が停滞することによって脳梗塞を代表とする塞栓症のリスクが高まるため、抗凝固薬といった塞栓症予防の服用が必要になります。また、一般的に不整脈が持続することによって心臓の負荷が増していき、息切れや浮腫などを伴う心不全を呈したり、弁膜症を引き起こしたりすることがあります。一般的に年齢が上がるにつれ、罹患しやすくなる不整脈であり、生活習慣の是正に加えて、薬物療法やカテーテルアブレーション治療が有効です。

心房細動が長期間続くと脈が遅くなることがあり、このような場合にはリードレスペースメーカーに代表されるペーシング治療を検討いたします。

2)発作性上室性頻拍 上室(心房)を介した頻拍が起こってしまう不整脈です。年齢を問わず、動悸などの症状に悩まされる方がいます。症状が短い場合や頻度が少ない場合、診断が困難なことがあり、精神的負担となってしまうこともあります。Holter心電図で不整脈の検出率を高めることができます。治療はカテーテルアブレーションが有効なことが多いとされております。

3)房室ブロック、左脚ブロック 心臓の電気興奮が障害されることによって、心臓の拍出量(全身に血液を送る量)が低下し、心不全の増悪や失神、時には生命に関わる不整脈です。背景に心筋症や虚血性心疾患などが存在することもあります。ペースメーカー治療などが必要になることがあります。

その他、期外収縮・心室頻拍といった不整脈などもあります。

動悸症状で困っている際、健康診断で心電図の異常を指摘され受診を勧められた場合など当院への受診をお考えください。

(4)心不全

◇心不全とは?

「心不全」とは、心臓の働きが弱まり、全身に十分な血液を送り出せなくなる状態のことです。

病名に「不全(ふぜん)」とありますが、心臓が止まっているわけではなく、「うまく働けていない」状態を指します。

◇どんな症状が出るの?

心不全が進行すると、次のような症状が現れることがあります。

• 少し動いただけで息が切れる

• 横になると苦しくて眠れない

• 足や顔がむくむ

• 疲れやすい・だるい

• 体重が急に増える(むくみによる)

これらの症状が続く場合は、早めの受診が大切です。

◇なぜ心不全になるの?

心不全の原因はさまざまですが、主に以下のような病気や状態が関係しています。

• 高血圧(血管に負担をかけ、心臓が疲れていく)

• 心筋梗塞や狭心症(心臓の血管がつまる病気)

• 心臓弁膜症(血液の逆流など)

• 不整脈(脈が乱れ、効率よく血液が送れなくなる)

• 心筋症(心臓の筋肉自体の病気)

心不全のステージ

心不全は、リスク因子のある初期段階から重症化まで、以下のように4つのステージに分類されます。

● ステージA(リスク期:心疾患はないが、将来の発症リスクがある段階)

高血圧・糖尿病・肥満など、心不全の原因となるリスクを抱えている段階です。

▶ 当院ではこの段階での「予防」を重視し、週末に短期間で生活を見直す『週末生活習慣プロジェクト入院』を実施しています。

医師・管理栄養士・看護師・リハビリスタッフなどが連携し、食事・運動・服薬・生活の見直しを患者さまと共に行います。

● ステージB(前駆期:心疾患はあるが、心不全症状は出ていない)

心臓に構造的な異常(例:心肥大や弁膜症など)があるものの、まだ症状は現れていない段階です。

● ステージC(発症期:症状がある心不全)

息切れ・疲労・むくみなどの症状が出ており、心不全としての治療が必要な段階です。

● ステージD(終末期・難治性心不全)

症状が進行し、安静時にも苦しさを感じるような状態です。高度な治療・緩和ケアが必要になることもあります。

◇心不全は「治る」病気ではなく、「うまくつきあっていく」病気です

一度心不全になると、完治は難しい病気とされています。

しかし、薬や生活習慣の改善、リハビリなどで症状をコントロールし、再発や悪化を防ぐことができます。

【心不全チームの取り組み】

当院では、循環器専門医・看護師・薬剤師・管理栄養士・リハビリスタッフなど多職種が連携した「心不全チーム」を編成し、すべてのステージの患者さまに最適な医療と支援を提供しています。

• ステージA・Bでは、生活習慣改善や予防的治療を通じて、心不全の発症を防ぐ支援を行います。

• ステージCでは、症状の緩和と再発防止に向けた個別対応の治療を進め、生活の質(QOL)の維持を図ります。

• ステージDでは、専門的な治療だけでなく、在宅医療・緩和ケア・ご家族への支援も含めて、最期まで寄り添う医療を大切にしています。

◇心不全と向き合うすべての方へ

「心不全」と言われても、不安になることはありません。

正しく知り、早めに気づき、しっかりと管理していくことで、生活の質を保ちながら暮らすことが可能です。

気になる症状がある方、定期的な心臓チェックをご希望の方は、お気軽にご相談ください。

当院では、患者さま一人ひとりの状態や生活背景に合わせて、チーム一丸となって最適な医療と寄り添いを提供しています。

少しでも気になる症状がある方や、心不全のリスクを抱えていると感じる方は、どうぞお気軽にご相談ください。

- 心臓弁膜症については、経胸壁心エコーや超音波専門医による経食道超音波で診断をつけて適切な治療につなげています。心雑音を指摘された患者様は受診をご検討ください。

- 下肢深部静脈血栓症や肺動脈塞栓症についても、入院・外来で加療しています。

- 高血圧

- 下腿浮腫については、原因をしらべて適切な治療を行います。